正月初八,第一次参加股室工作会议,走进装修豪华的小会议室,椭圆形的会议桌上摆放着鲜花和果盘,上首墙上挂着一幅硕大的山水画,气势磅礴的瀑布飞流直下,两边的墙上挂着几幅飘逸的书法作品,饮水机和空调安静的立在前后墙角。一屁股坐在桌边柔软的真皮沙发上,竟然有一种梦幻般的感觉。一个月前,我还坐在那个边远的山乡

诗中西湖上有天堂,下有苏杭,苏杭之美,集于西湖。在过去的生命里,西湖如梦中的情人,朦胧、神秘、唯美,伴我走过懵懂的童年,情犊初萌的少年,血气方刚的青年,一直到沉静安稳的中年。学生时,在课本里读西湖,迷茫而向往,教书时,教学生读西湖,虔诚而空乏。西湖,一个魅惑的精神符号,几十载在口中吐纳,她却一直藏在

岳母过生日,携妻女回老家。刚到家门口,岳母家大黄狗就摇着尾巴迎出来,在脚边绕来绕去,让人心生暖意。吃饭的时候,大黄在桌子底下钻进钻出,悠然自得地啃食我们丢弃的骨头,总觉得少了点什么,一顿饭吃得比往日安静了些。女儿突然想起了什么,侧脸问:“外婆,黑妞呢?”是啊,上次回家,黑妞和大黄还在桌子底下争抢骨头

绵延的丘岗披着四季常青的油茶树纵横交错,在古龙山村形成一个“凹”字型的山坳,山坳坐南朝北,坳口对着一口大堰塘,一条县级公路从堰堤上穿过过,那是山村联通外面世界的唯一纽带。两排平房依着山坳形成一个曲尺拐,曲尺拐东边是一条简易公路,连接着不远处的县道,一段斑驳的围墙立在山边,一头连着平房东头的房檐,一头

生长在湘北水乡,朵朵白云天上飘的日子似乎并不多见。晴和的日子,云淡天高,瓦蓝瓦蓝的天幕辽远深邃,即便有那么些白云,也如高飞的白鹤,高高在上,拒人千里,一丝丝一缕缕,散漫的贴在天边,如早春远山上残留的冬雪,很难聚朵成片,更多的时候,万里碧空一丝不挂,显得空乏而直白。雨季来临,铅灰色的云块遽然涌来,铺天

逛超市,看到货架上摆放的“南山奶粉”,心中便纳闷儿,奶粉应该产于“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的大草原,南山,顾名思义,应该是南方的大山,怎么会产奶呢?盛夏七月,与区作协的文友们一起,怀着好奇追溯了“南山奶粉”的源头,有“中国第一牧场”之称的南山牧场。由城步苗族自治县西南进山,旅游中巴如一头巨鲸

25年前的那个暑假,爱好文学的语文老师借给我两本沈从文先生的书,一本是《边城》,一本是散文集《湘行散记》。那个难忘的暑假,一行行清新典雅的文字,将我的灵魂带入了一条神秘河流,两岸莽莽大山,热闹的码头,来来往往的货船,古朴的吊脚楼,故事频发的古渡口,宁静的青石板,背着背篓的苗家少女,黄昏里给受惊吓的小

石榴花一开,五月就笑了。粉红的桃花樱花,洁白的梨花李花,鲜红的茶花杜鹃花……一朵朵,一支支,一簇簇,热热闹闹的挤在三月的暖阳里,色彩斑斓,幽香萦回,蜂噪蝶舞,莺唱燕飞,好一个喧嚣妖冶的三月!春风吹过,花瓣雨点一样飘零了,柳絮也飘过了,花枝突然岑寂了,花树们静默在四月里,一个劲的长着叶子,浅绿、深绿、

小时候,老屋门前种着桃树、梨树、李子树,惊蛰一声雷,唤来了春雨,呼来了东风,瘦硬的枝条上便冒出了或红或白的花苞。一个晴和的早晨,推开门,猛然发现,满枝满桠突然热热闹闹地着上了花朵,如冬天移来一层雪,似天边飘来几片霞。花群引来鸟唱、惹来蝶舞,招来蜂鸣。清明到了,又是一夜雨,又是几遍东风,清晨再推开门,

一条小溪从残留着稻茬的水田中间穿过,田野好像一本打开的画册,溪流就是画册的中轴。夕阳握着画笔专注的描画着,大块大块的水田四周画着绿油油的草,零零星星的小花。一位农人一手扶犁,一手扬鞭,虔诚地跟随着一头健壮的水牛,来来回回耕耘着,犁箭刺破田野的肌肤,翻卷的泥坯发出稻谷一样的清香。小溪是野草们的天堂,各

参拜了香格里拉的梅里雪山,游览了玉龙雪山下的丽江古城,饱览了苍山下洱海边的大理古国,领略了西双版纳的热带雨林风情,基本结束了此次彩云之南的旅程,最后一天,旅行社安排在昆明购物。一路上,周科长有些心不在焉,但妻子却是兴奋的,幸福的。本来这次旅行的旅伴不是妻子,而是陈姗姗,陈姗姗是一家房地产开发公司的文

随一个组合的旅游团去云南旅游,线路是从昆明到大理,由大理到丽江,然后再由丽江原路返回昆明。往返线路一千多公里,几乎有两天时间在旅游大巴上度过。坐在前排的一对男女引起了一车人的特别关注。他们大概都过了四十,女的个儿较高,一脸劳动本色,却一路彰显林黛玉一样的娇弱。男的高高瘦瘦,满脸沧桑,却表现得像个发廊

小杰今天早自习又迟到了,这是他本学期第四次迟到。俗话说,坏事不过三,在第三次迟到后,我与他立下了“君子协定”,如果下次再迟到,就要进行相应的惩罚,惩罚的方式由他自己定。我把他喊到办公室说,“根据咱们的‘君子协定’你说怎么办吧?”他似乎早就预备好了惩罚内容,“老师,就让我打扫一周校道吧。”我有点哭笑不

因为天气冷,已经几个月没有到郊外的那条小路上散步了。白天读了一篇关于荷花的散文,决定晚饭后去看看路边的那一片荷塘。这是几个月前的那片荷塘么?一大片冷清岑寂的水塘里,稀稀疏疏的斜戳着数不清的枯萎黄瘦的荷梗,有的光秃秃的斜指着黄昏幽暗的天空,如惨遭焚毁的宫殿,金顶华盖灰飞烟灭,焦土中剩下的黄色石柱;有的

三宝爷爷是个锯匠,在没有电锯的岁月里,锯匠是山村里不可缺少的手艺人。他和徒弟的绝活就是十分默契的推拉着各种锯子,迅速的将高大的树木伐倒,将树锯成木头,将木头锯成木板。他背后的工具架上摆放着各种型号的锯子,长长短短的锯片一侧,长着一排排或深或浅或粗或细的锯齿,仿佛各种怪兽锋利的牙齿。这一排排牙齿凶狠的

记不清是哪一天,她挣脱我们的怀抱开始蹒跚学步;记不清是哪一天,她拽着我的手泪眼婆娑的被她奶奶“掳掠”到乡下的老家;记不清是那一天,她背上书包一步三回头的走向幼儿园;记不清是哪一天,她被驱逐出我们的大床开始独自睡觉;记不清是哪一天,她背着小提琴挤上公交车茫然无措的前往培训学校。倏忽之间,那个黏黏糊糊憨

走啊走,走向静夜的最深处,让城市喧嚣的灯火慢慢的隐退,让市井聒噪的声浪渐渐的远离,让身体潜泳在无边的黑暗中,将白天纠缠在身体上的那些挑剔着压迫着的目光剥离。面朝太阳落下去的地方逆流而上,前方,氤氲的雾气笼罩着寂静的江堤,朦朦胧胧,影影绰绰,河滩上密密匝匝的站着一排排欧美杨,树叶在晚风中婆娑舞动,沙沙

万里秋空,一碧如洗,高远,深邃。斜倚滕王高阁,赣江和抚河在眼前交汇,寂静的江水把视线一直拖向远方,橙红的斜阳像一枚古老的铜钱,镶嵌在水天相接的地方,几朵闲云被无端的染红了,霓裳一样悠然飘荡。多么养眼的画面,宁静,辽阔,悠远,他举笔欲落,却显得有点迟疑,总觉得这画面中少了点什么。突然,一只水鸟斜刺里飞

回到曾经教书的那个小镇,学校看门的张老倌拉住我说,王老师,有一张汇款单在这里,一直没机会给你。汇款单?哪来的?挺远的,好像是河南商丘。河南商丘?对我来说,那是一个做梦都没抵达过的地方,只记在偶尔看地图的时候依稀看到过这么个地名,谁会在这样一个遥远而又陌生的地方给我汇钱呢?张老倌把一张皱巴巴的单子递给

盛夏七月,因为参加一个地方杂志社的联谊会,再一次走进花岩溪,仿佛奔赴一场与山月的约会。是夜,热情的山民在农家为我们预备了擂茶,走出入住的“山水沁香“山庄,踏过一段山路,赴一场丰盛的擂茶盛宴。“哇,好明亮的月光呀!”同行者同声高呼。花岩溪的夜万籁俱寂,静得让习惯了市声的听觉无所适从。半边月亮悬挂在东边

小鹏P7+:全球首款AI智驾掀背轿跑,11月7日荣耀上市,预售价 20.98 万元起

小鹏P7+:全球首款AI智驾掀背轿跑,11月7日荣耀上市,预售价 20.98 万元起

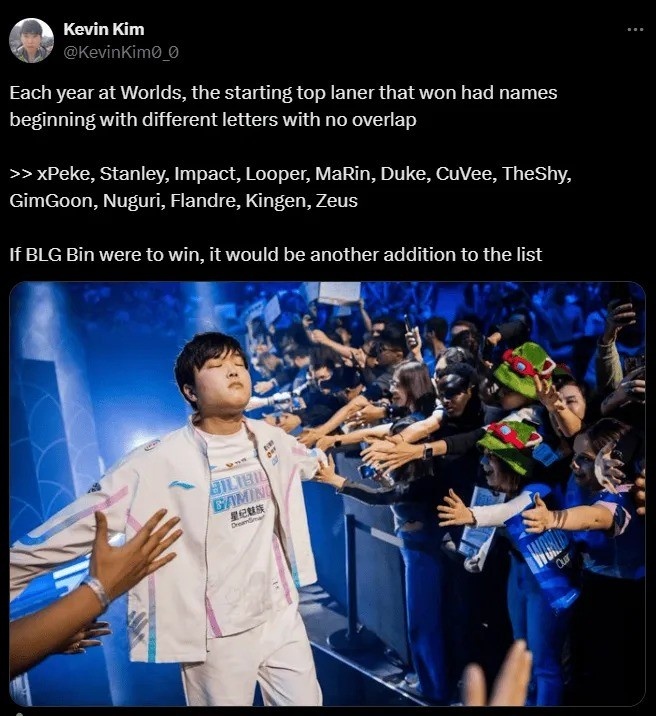

历届S赛冠军首发上单首字母均未重复,若BLG夺冠则新增B开头

历届S赛冠军首发上单首字母均未重复,若BLG夺冠则新增B开头

车企冲刺年度KPI?全新别克GL8等17款重磅车 11月上市新车抢先看

车企冲刺年度KPI?全新别克GL8等17款重磅车 11月上市新车抢先看

爆料人:iG的新资方有实力,但是问题在于,就差校长点头卖了

爆料人:iG的新资方有实力,但是问题在于,就差校长点头卖了

“小路虎”来了!新款瑞虎7 PLUS和瑞虎7高能版将于11月1日上市

“小路虎”来了!新款瑞虎7 PLUS和瑞虎7高能版将于11月1日上市

LPL官方预告决赛解说主持:Yagao作客评论席为前队友应援

LPL官方预告决赛解说主持:Yagao作客评论席为前队友应援

主持余霜晒照:和老公泽元一同漫步街头 走走看看好不快活~~

主持余霜晒照:和老公泽元一同漫步街头 走走看看好不快活~~

体验雷神 EM-i 超级电混 银河星舰 7 百公里油耗实测

体验雷神 EM-i 超级电混 银河星舰 7 百公里油耗实测

余霜分享半决赛记录视频:世界赛总有熟悉的人在身边

余霜分享半决赛记录视频:世界赛总有熟悉的人在身边