二毛找到我的时候,我正在街边王二的面摊上吃面。我用一双沾满油污的黑乎乎的筷子在碗中翻来覆去地搅着。胖子王二总把大块的肉藏在碗的最深处,似乎有意与众人捉迷藏;而那双像拣过煤似的筷子更是冲击我的食欲。于是,如住日一样,我又同王二这厮吵了起来。同王二吵架其实是件很惬意的事情。王二天生结巴,平日里说话还算凑

老王四十多岁,没有娶妻,父母亡故,一个人苦守着几间破旧的老土屋过活,看着邻居们大瓦房不断升起,心中总不是个滋味。老王患有羊癫疯,左手呈鹰勾状缩在腋下,失去劳动能力。与其他患者不同的是,他心情稍一激动,就犯病。有人吵架,他去围观,突然就激动了,仰面倒下,翻着白眼,口吐白沫,四肢开始抽搐了。但是,片刻之

千年之前我告别了我的恋人我的父母卷入流血的撕杀月光照亮手中的长戟鲜血染红身上的战甲在同伴的尸体中挣扎在血腥的空气里残喘可我终将沉睡在空静的白桦林在流水的溪边与我的恋人我的父母可是是谁将我惊醒遗我在不相识的繁荒冲击我冲击我早已疲惫的心我应在空静的白桦林在流水的溪边与我的恋人我的父母听雨唱风

毕业后,我们在学校里等待着分配。晚上七点在教室集合,估计是分配的名单,于是,我们早早地自网吧回到了宿舍。打了几圈扑克,A出去接电话,剩下的三人继续。我们刚把扑克分发在手中,A进来了,阴着一张脸。我们纷纷停下手中的扑克。A说,我哥打来的电话;我嫂子受到了骚扰,让我带几个人去收拾一下。我们当然明白他的意

我匆匆地出了教室。经过四班教室,苏喊我,我便停了下来。苏跑出来问我去哪儿。我说去小卖部。苏便在后面跟随着我。我去小卖部是打电话。我们昨天分手了。但是我不甘心。铃声响了很久才有人接听。我听到了对面呼呼地风声。我问她,我们有希望吗?她吸溜了一个鼻子;没有回应。我说,你怎么了,为什么不回答我。她终于说,我

正月二十日,我们开学。我到达学校提前了三天。在公交车上我打电话给早已到校的舍友,让他到学校门口迎接我,否则我就不进校门,一直在门口等着。舍友满口应着。当我拖着沉重的行李在学校门口下了车,举目望去,凡目之所及皆是一片寂静;校门口空无一人。我再一次拔了舍友的手机,未接通便挂掉,目的只在于提醒他我已经到了

她的脸在灰暗的灯光下显得异常苍白;背上,一片片火辣辣的疼痛使她忍不住发出了轻微的呻吟。侍女小桃小心翼翼地撩起她青纱似的薄衫;洁白如玉的肌肤已失去了往日的光泽,一道道渗着腥红的鞭痕触目惊心。侍女小桃双眼噙着泪,哽咽着。小姐,你这是何苦?她想转过脸来对侍女小桃笑一笑,但牵动伤口又忍不住呻吟起来。侍女小桃

吃罢了午饭,和家里打了声招呼就走了出来。在街上,碰到正回家的小江;扯了几句无关痛痒的话就分开了。走在空荡荡冷冰冰的大街上,心头的郁闷更加强烈了;不知谁家的一只黄毛狗一直跟在我身后,瞪着一双充满欲望的眼睛冲我低吼着;我弯腰把一块砖头握在手心,作势向黄狗砸去;黄狗一个机灵,转身逃窜了。昨天晚上八点多的时

昨天晚上,我作梦了梦见漫天飞雪你也随着飞雪翩然而至可我怎么也无法把你抓进手里能够触及的只是漫无边际的凄凉与哀伤

月亮在乌云里渐渐隐没了光辉,星斗发出了微弱的喘息;这是人适合作恶的夜。一日的劳作使得他身心俱疲,饭毕便早早地上了床。正在梦中驰骋时,在妻子的一声惊叫中勉强地睁开了惺忪的双眼。朦胧中感觉到妻子在身边瑟瑟地抖作一团。他咕噜着问了句:怎么了?未得到回应,反觉得妻子抖得更加剧烈,并且一双手狠狠地抓紧了他的臂

我的相思是一条青藤青青地肌肉丛生他轻轻地握紧她的双手一步一个脚印地攀攀、攀、樊……她承受不了他的重量轰然倒地他喘息着望望蓝天白云开始了另一处的攀爬……

我经常想起十八岁那年周末的时候我去上网和颖买一个冰淇淋你一口我一口地吃掉这就是我的青春我曾想早早地结婚了结一生

穿过拥挤的人群,我看到了她。在舞动的人群中,她如九天玄女一样表默着;长长的柔发随风飞扬;袭地的白色长裙一尘不染;以及不入世俗的神情。她笑了,如一朵水仙花,在瞬间绽放。她飘而至,失唇轻启如天籁。我美吗?他说,美,如月。春风拂过她的容颜,说,你会爱我吗?他说,会。她说,你要一直爱我,

我醒来的时候,宿舍里的灯是关着的,四周一片漆黑。黑暗中,我咳了两声,试图引起舍友们的注意,过了好久,也未听到一丝声响。于是,爬下了床,摸索着打开了灯。在对面的水房里,埋下头,就着水龙头,猛灌了几口冷水;又得新爬回床上。舍友们大概都出去上网了;我也想找点儿活做做,总不能一直这样的躺在床上。从枕下摸

一朵小花住在静寂的山岗上享受着阳、光、雨、露的滋润茁壮地成长有一天,一个男孩偷走了她的心于是,没有了阳、光、雨、露现在,她已经枯萎了

假如我们现在不反抗他们会举起右手打我们一个耳光我们就能活下去了过了一百年之后我们就可以指着他们的尸骨,说唾,我这个懦夫

他们,二十岁住在东方的一座庄园里白天聚在一起聊天晚上睡觉不耕种不唱歌现在,他们那里已经是白天了

车里并不是我所想象的那样宽敞。所有的座位都已找到了各自的主人;站着的人也足以使座位们多作一个人的奴隶。我,也正属寻找奴隶的行列。车里的气味着实不怎么让人欣喜;浓浓的汗臭与淡淡地香水味在沉闷有限的空间里肆意交织着。我的右面是一个女人。她穿着一件黑色T恤,点缀着镂空花边;稍黑的面部无规律地生长着一些小疙

几天前瞎飞就嚷嚷着想要回家;直到此时才收拾东西。瞎飞把两个小包丢在床上说,我穿什么回去?我说,穿衣服回去。小胖子说,爱穿什么穿什么。瞎飞从本就不大的包里掏出一件黑色的棉袄,用手扑了扑上面的尘土,说:你们说我要不要穿棉袄回去?李双说,当然了,这么冷的天。我说,别看在学校里不怎么冷,你爱穿不穿的;如果回

终于决定了不再上网,为此,昨天晚上还特意买了本小说来打发时间。宿舍里冷冷清清地只剩下了我一人,仿佛又回到了刚来学校时独自一人眯在宿舍读小说的日子。天阴沉一整天了;宿舍里还没有供电,昏暗的连书上的字都看不清晰;瞪得眼睛酸痛仍旧不忍放下手中户外满悬疑、动人心魄的小说。不久,小胖子回来了。他在我身旁坐了下

钢岚第一章宝箱位置

钢岚第一章宝箱位置

岛屿ACG游戏官网入口-岛屿ACG官网最新版本内容更新

岛屿ACG游戏官网入口-岛屿ACG官网最新版本内容更新

七天学堂如何查看学生的成绩排名-在七天学堂中查询学生成绩排名的方法

七天学堂如何查看学生的成绩排名-在七天学堂中查询学生成绩排名的方法

重生细胞恶魔城在哪

重生细胞恶魔城在哪

原神北地苹果焖肉食谱配方一览

原神北地苹果焖肉食谱配方一览

支付宝神奇海洋海牛背后为何常有一圈泡泡-支付宝神奇海洋海牛背后经常有一圈泡泡的答案是什么

支付宝神奇海洋海牛背后为何常有一圈泡泡-支付宝神奇海洋海牛背后经常有一圈泡泡的答案是什么

空之要塞启航神眼锁第十二关怎么过

空之要塞启航神眼锁第十二关怎么过

8米长10吨重的座头鲸 神秘现身亚马逊丛林!

8米长10吨重的座头鲸 神秘现身亚马逊丛林!

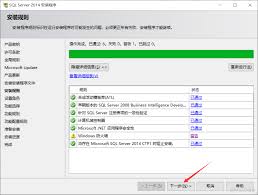

SQLServer2014如何安装-安装SQLServer2014的步骤

SQLServer2014如何安装-安装SQLServer2014的步骤

《铁拳》制作人原田胜弘将离开万代 任职30年

《铁拳》制作人原田胜弘将离开万代 任职30年