不管记得不记得下雪的日子,那宽宽阔阔的叶尔羌河以及长满胡杨树的河岸,已是一片白色的苍茫。冰雪已严严实实地覆盖了叶尔羌河。在漫长的河床上,雪随着夏日洪水冲击出的沟壑和沙浪,蜿蜿蜒蜒地起伏着。雪的起伏,使它有着动感,好像它不是静在那里,而是在行走在流动,逶迤而又轻缓地引向远方。冬日的太阳有些羞涩,挂在很

一只鹰在叶尔羌河的上空盘旋着,它飞得很高,在人的视线中,只有雀一样大小的影子,秋日的太阳暖暖的,鹰就用它的翅膀收集着暖暖的阳光,一副很舒服、很自在的样子。河边的胡杨林在霜期还未真正到来的时候,叶便染上了浓烈的金色,随着弯弯曲曲的河床,层层叠叠的朝天际铺去。在这满眼的金色之中,偶尔还会跳出一片绿、一片

一眨眼夏就来了,地里的庄稼呀,苞谷呀,高梁豆子呀,已用它的绿色铺满了初春还是一片荒凉的原野,去冬种的麦子已经长到将近收获的季节。时有一两个农妇从田边走过,揪下几棵麦穗,用粗糙的手搓出一把新麦来,她们有的把搓好的新麦装进满是尘土的衣兜里,有的则送到嘴里,用坚硬的牙齿细细地嚼着,蠕动的嘴角上流下几滴粘稠

--------------------------------------------------------------------------------一个人不论活多久,走多远,脑海里会奔腾着许多记忆的波浪,但一旦想把这些记忆整理出来的时候,才发现最为清晰的却是少年时代的记忆,尽管这时的记忆

不管记得不记得下雪的日子,那宽宽阔阔的叶尔羌河以及长满胡杨树的河岸,已是一片白色的苍茫。冰雪已严严实实地覆盖了叶尔羌河。在漫长的河床上,雪随着夏日洪水冲击沟壑和沙浪,蜿蜿蜒蜒地起伏着,雪的起伏,使它有着动感,好象它不是静在那里,而是在行走在流动,逶迤而又轻缓地引向远方。冬日太阳有些羞涩,挂在很高很高

一只鹰在叶尔羌河的上空盘旋着,它飞的很高,在人的视线中,只有雀一样大小的影子,秋日的太阳暖暖的,鹰就用它的翅膀收集着暖暖的阳光,一副很舒服,很自在的样子。河边的胡杨林在露期还未真正到来的时候,叶便染上了浓烈的金色。随着弯弯曲曲的河床,层层叠叠的朝天际铺去。在这满眼的金色之中,偶尔还会跳出一片绿,一片

一眨眼夏就来了,地里的庄稼,苞谷呀,高梁豆子呀,已用它的绿色铺满了初春还是一片荒凉的原野,去冬种的麦子已经泛出快到了收获的季节。时有一两个农妇从田边走过,揪下几棵麦穗,用粗糙的手搓出一把新麦来,她们有的把搓好的新麦装进满是尘土的衣兜里,有的则送到嘴里,用坚硬的牙齿细细地嚼着,懦动的嘴角上流下几滴粘稠

一个人不论活多久,走多远,脑海里会奔腾着多少记忆的波浪,但一旦想把这些记忆整理出来的时候,才发现最为清晰的却是少年时代的记忆,尽管这时的记忆青涩且平淡无奇。照理说,留给人生最深刻记忆的,应该是成年之后,那时,要决择爱情、决择事业,决择着一步步前行的路,并为此付出欣喜,献出忧伤,制造出一个人生的宕宕荡

我的故乡决不美丽,甚至有些丑陋。故乡没有山,也没河,乡亲们也会说“河”也会说“山”,而这河和这山多是从说书人嘴里听来的。祖祖辈辈囚在小村庄生活的人们,没几个人真正看到过河和看到过山。他们走的远路是几里外的“集”,不论买不买物品换不换米面,都无关紧要,他们图的是一种热闹,在闹闹腾腾的集上,能闻一闻丸子

永远的蔚蓝星球怎么获取新英雄

永远的蔚蓝星球怎么获取新英雄

安静说说心情短语

安静说说心情短语

有你真好命题作文六年级(精选10篇)

有你真好命题作文六年级(精选10篇)

动感十足!媒体人晒CBA俱乐部杯赛南宁赛区啦啦队的舞蹈表演视频

动感十足!媒体人晒CBA俱乐部杯赛南宁赛区啦啦队的舞蹈表演视频

苹果最新款是15还是16-苹果最新款究竟是15还是16

苹果最新款是15还是16-苹果最新款究竟是15还是16

早晨爱情说说心情短语

早晨爱情说说心情短语

英雄联盟所有冠军队伍名称

英雄联盟所有冠军队伍名称

超级捡漏!14900KS+64GB高端主机4200元拿下 其实值2万

超级捡漏!14900KS+64GB高端主机4200元拿下 其实值2万

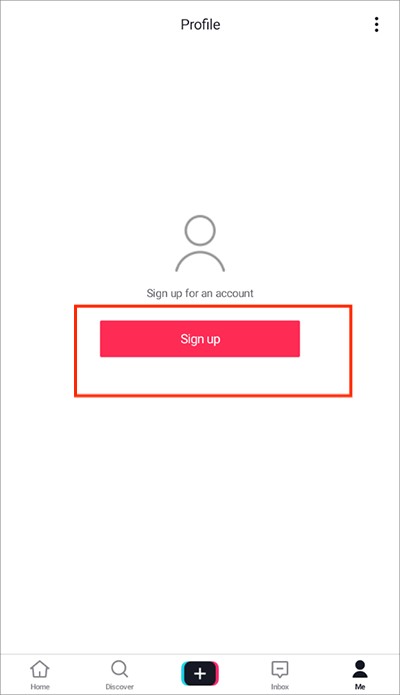

tictok国际版最新官方正版安装包下载-tictok国际版一键高速稳定下载

tictok国际版最新官方正版安装包下载-tictok国际版一键高速稳定下载

每天早上励志的名言110句

每天早上励志的名言110句