不知是先有的农场,还是先有的白杨树。反正是看到了那棵白杨树就看到了农场。农场设在江北一个很偏远的地方,几十亩田和一个鱼塘,四周被一条五米来宽的河沟围绕着,一年四季河沟里的水都不干涸,靠一座小桥与公路相连,就如同<<水浒传>>里描述的水泊梁山一样。我们部队驻在南京城区,与农场相

随着“咣铛”一声响,列车就徐徐晃动起来。很喜欢听到这样的声音,我们等这一声响已有近5个多小时了。昨天下午5点多的时候,军代表帮我们办理好了一切押运手续,检查了车辆在平板车皮上的固定情况,然后和我们挥手道别。此行,我和班长来武汉,任务就是随火车押运这68辆军用“北京212”回南京。刚接到任务的时候,心

夏日的午后,骄阳似火。“大猫!”排长宝贝叫到我的那会儿,我正聚精会神地看着草丛中的那只蚂蚱。在我伏地的时候,它刚好飞落在我的手背上,两条锯齿般的大腿把我的手背划了两道血印。此刻,我正和它对峙着,我不想就这么让它跑掉。“大猫!”宝贝的声音很响,像夏日里的雷声。其实,大猫是战友们送我的绰号,正如队员个个

“烽火连三月,家书抵万金。”和平年代,让我们这些军人远离了战场上的硝烟,然而,能收到一封家中的来信也是我们的一种期待。我的父亲读过几年私塾,母亲不识字,家信都是他来执笔的。每封信总是千篇一律:先叙家长里短,然后就嘱咐我在部队要听领导的话,要好好干,家中一切都好云云。由于个人情感上的一些事情,我曾和父

我的新兵连生活是在南京一个叫张王庙的地方度过的。营区三面环山,走出大门外那条曲曲折折的小巷,就能溶入都市的繁华。但是,对我们新兵而言,那一带就像雷场一样不能擅自逾越。除了操课时间在训练场上“龙腾虎跃”之外,我们可自由活动的范围也只限在营区。秋深了,营区内那几棵高大的悬铃木上,不时飘下片片的黄叶,把我

父亲叫我的那会儿,鸡刚叫第三遍。其实那会儿我还处在半梦半醒之间。就要离家了,一种从没有体验过的感觉占据了我整个心田。我感到有点兴奋,有点不舍,有点悲壮。“起来吧”父亲站在我的床头,柔声地在唤我。在我的记忆里,他从来没有用这种语气对我说过话。因为贪睡,我没有少受父亲的训斥。今天是怎么了?东方已渐渐泛白

身进饭堂心早慌独坐面朝墙当归人未去哪堪追问闭门谢阳光每日只思整行装奈何归无方莫道人情暖不临其境怎知世态凉

昨夜蛙声不住鸣夜深难入梦天将明离队在即心难平情切切欲行步履重当年志气丰只恨根底浅梦未成当兵亦光荣

我所就读的那所初级中学,有一个政治色彩很浓厚的名子,叫“五.七中学”。两排青砖瓦房,冷清清地矗立在操场的后面。没有围墙,没有大门,从任何角度走上山岭,都能进入学校。对于学校为什么起了这个名子,老师没有讲过,现在也懒得弄清楚。操场还是挺大的,像一个露天的大舞台。地面上被踏得光光亮亮的,连一棵草都不长。

从家中到山脚下的那所学校有一公里的路程,我们每天要在那条路上往返三个来回。当然,走大路不止这么远,但我们从来不走大路。鱼有鱼路,虾有虾路,我们也有自己的路。我的两个堂兄和我同龄,同在一个班级,只是他们生在年初,我生在年尾。启勇是我们的老大,多吃了几个月的饭,比我们聪明,也比我们坚强。有一次英语教师用

我读初中的时候,学杂费才六元钱。那时是八十年代的初期,农村已实行了联产承包责任制。虽然家中还不富裕,但六元的学杂费还是不需要让家人流多大汗的。学校建在山脚下的一个小山岭上,那山岭光秃秃的,好像在春天的时候也能见到一些野草,开一些不知道名字的花儿。我们的班主任是教语文的,已不能清晰地记起他的样子。只还

晴:分手一年多了,你现在好吗?在这个初春的午后,我又一次想起了你,心中那难以愈合的伤口还在隐隐作痛。一年来,我总是让自己努力地去忘却,想忘掉我们之间的往事,忘掉你,可是我不能做到。记忆不是一个手势,一种决定就可以从脑海中根除的。多少个夜晚,我总是辗转难眠,望着夜幕上最后一颗星,闭上了疲惫的眼睛。时时

严格地说起来,我对茶并不内行。从校园走进军营,过得都是一种紧张的集体生活,自然难有闲暇坐下来品茶。我生长在不产茶的煤城枣庄,家乡人喝的大多是北方的茉莉花茶。黑细的茶叶中偶尔可见一些干黄的花瓣。泡进杯中,便散发出一股淡淡的茉莉花香来。真正喜欢上喝茶,还是在入伍以后。来自南方的战友大都会从家乡带些茶来。

由于我在网上发了一篇<<年年春天,今又春天>>的贴子,被办公室的同事知晓了,也被主任看到了,他决定组织处室所有的人到梅花山去春游,说是看看“春天”去。其实,我并没有想外出玩的意思。就像一只被关习惯了的鸟儿,已懒得到外面飞了一样。当晚,打电话告诉了我的爱人,她听后很兴奋。其实自

年年春天,今又春天。猴年的冬天并不暖。相反,似乎比往年更加寒冷。在这样的事实面前,那些预测猴年是“暖冬”的气象专家们,现在一定感到十分难堪。大自然用铁的事实揭穿了他们的谎言,让他们羞愧万分,无地自容。在这间缺乏阳光的办公室里,我终于熬过了这个冬季,尽管此时节的气温还在零下徘徊,尽管窗外的景象还显得有

“墙角数枝梅,凌寒独自开,遥知不是雪,唯有暗香来。”最初对梅花的认识,还是儿时从王安石这首咏梅的诗中得来的印象。给我的感觉应该是这样的:初春的一个傍晚,乍暖还寒。王安石从一个村中走过,抬头看见一户人家的墙外有几枝梅花盛开着,那花是雪白的,透着一股幽幽的清香……在此之前,我是没有接触过梅花的。长大后,

波洞如何快速升级-波洞升级的方法是什么

波洞如何快速升级-波洞升级的方法是什么

如何在钉钉退出企业组织-钉钉退出企业组织的方法

如何在钉钉退出企业组织-钉钉退出企业组织的方法

赛博朋克2077DB-2萨达拉属性图鉴介绍

赛博朋克2077DB-2萨达拉属性图鉴介绍

原神莱依拉技能效果介绍

原神莱依拉技能效果介绍

绝区零1.2版本卡池有哪些角色-绝区零1.2版本卡池内容介绍

绝区零1.2版本卡池有哪些角色-绝区零1.2版本卡池内容介绍

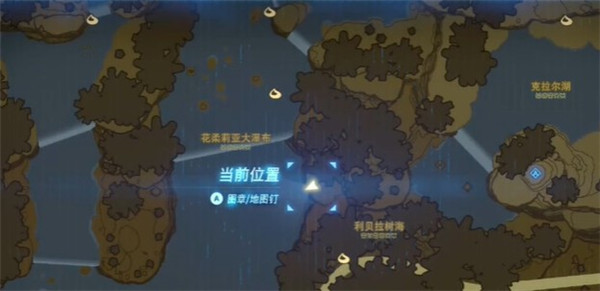

塞尔达传说王国之泪神庙感应器怎么用

塞尔达传说王国之泪神庙感应器怎么用

乐视1pro能刷哪些系统-乐视1s如何强制恢复出厂设置

乐视1pro能刷哪些系统-乐视1s如何强制恢复出厂设置

小猿搜题如何进行拍照搜题-小猿搜题拍照搜题的方法

小猿搜题如何进行拍照搜题-小猿搜题拍照搜题的方法

昆仑劫什么职业好-不同职业特点介绍

昆仑劫什么职业好-不同职业特点介绍

洛克王国世界怖须菇技能详解

洛克王国世界怖须菇技能详解