干娘走了,走得那么匆忙,一句话也没留下。报丧的前脚刚一出门,我便拨通了义兄的电话。我不敢相信:好端端的,干娘怎么说走就走了呢?可这事能开玩笑吗?义兄在电话那头已是泣不成声!我顾不得收拾,急急出了门,买了火纸、鞭炮、花圈等物件,踏上摩托车,一路狂奔而去……远远望见灵棚高挑,双眼已是模糊,待到真真地看到干娘静静地躺在灵床上,已是泪流满面,给干娘叩了三个头,有管事的一把拉我起来,帮我在头上扎起了白布巾。

那年,我十八,她也十八;我住山这边,她住山那边。每个周一的早晨,我都会迎着第一缕霞光从山这边翻越山头到山那边,静静的在晨风中等待她的出现,然后再一起翻越山头到山这边,捡起挂在血橙树上的书包,一路追赶着,将银铃般的笑声撒满山谷。……那年,我高考落榜了;而她考上了北方的一所大学。临行前的那个晚上,她约我到血橙树下,我为她采摘了那年第一批成熟的血橙。她最喜欢吃我家的血橙。她哭了:再给我剥个血橙吧。白色的

青春生活励志美文(精选5篇)

青春生活励志美文(精选5篇)

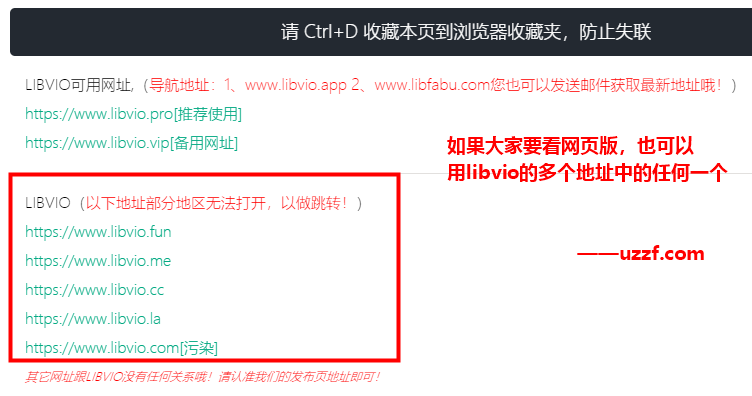

libvio官网在线追剧入口-libvio免费高清追剧网页版官网直达

libvio官网在线追剧入口-libvio免费高清追剧网页版官网直达

学校垃圾分类标语(100句)

学校垃圾分类标语(100句)

贝聊老师版发不了图片怎么办-贝聊老师版为何不能发图片

贝聊老师版发不了图片怎么办-贝聊老师版为何不能发图片

广岛外援半场结束后在球员通道挑衅高天意,双方一度爆发冲突

广岛外援半场结束后在球员通道挑衅高天意,双方一度爆发冲突

网易云音乐如何加入云圈-网易云音乐怎样加入云圈

网易云音乐如何加入云圈-网易云音乐怎样加入云圈

物流岗位工作的个人心得600字范文

物流岗位工作的个人心得600字范文

谷雨干净治愈文案短句【80句】

谷雨干净治愈文案短句【80句】

少年的人间奇遇老婆线背后的秘密如何通关-少年的人间奇遇老婆线背后的秘密通关方法

少年的人间奇遇老婆线背后的秘密如何通关-少年的人间奇遇老婆线背后的秘密通关方法

媒体人:造谣视频或是某些饭圈或水军挑拨离间 想干扰女篮备战

媒体人:造谣视频或是某些饭圈或水军挑拨离间 想干扰女篮备战