六、我跟二姐发生了冲突我和二姐跟亏先爹在一起以后,这日子便过得十分轻快了。一个灰色的早晨,天空是灰色的,房子是灰色的,堂屋是灰色的,母亲的脸也是灰色的。她站在床边,喊我起来穿衣裳。我虬在被窝里,咕咕哝哝地烦道:天还没亮呢,就喊人起来,起来朗搞?我又不做事。她大喝一声:滚起来!我的心窝里不由得一咚,赶紧滚了起来。脑壳里想:她朗么老是这么厉害呢。我起来站在她的面前,她帮我穿衣裳。她给我穿了上面,穿下面

五、我吃红面条,一辈子吃不伤我和二姐天天在一起挑猪菜、玩撵,麦子偷偷地黄了,也不知道。我说是太阳晒黄的,二姐瞟了麦子一眼,同意我的看法。她望着太阳,解开扣子,敞开了衣服。她说:天热喽。她的话刚刚说完,太阳猛然发亮了,到处耀着白刺刺的闪光,格外袭人。我的背脊骨发燥了。二姐说小娃子的背脊骨不会发燥的。我问道:哪里发燥呢?屁股头。呵呵。她哄我玩呢。我们走到一家后园,一节桃树枝枝,伸在篱笆外面,上面挂着两

四、铁架子我和二姐不再到外面去玩了,只在大门口的禾场上玩。二姐抱着黄狗的脑袋,我牵着黄狗的尾巴,在禾场上耕田玩。耕到三圈的时候,我打了一个呵欠,正巧碰上黄狗放狗屁,就把狗屁全部呵到肚子里去了。这算是应了一句老话:无巧不成书。这人世间的有些事就是巧,的确存在着巧事。你看看,它迟不放,早不放,偏偏在我打呵欠的时候放,不是巧事,又是什么呢?我正在郁闷,隔壁家的大门,“吱哑哑”地叫起来。有人打开门,敞开了

三、捉叽蚁子二姐带着我,到野地里挑猪菜。她吩咐我说:不要乱跑,跟着我。我就跟在她的后面,她走一步,我走一步;她停下,我也停下。她提着小篮子,一边挑猪菜,一边往前挪动,一边拿眼睛溜我,生怕我跑开。我是喜欢跑开的。她怕我跑开的主要原因是:担心我到荒沟里去玩,那里有半腰深的水;担心我到后园的深处去玩,那里没有太阳。她担心我玩的地方还有几处,可惜已经忘记了。后园的深处,的确隐藏着一定的危险性,我曾经碰睹过

二、柳树精出现了在堂屋的中间,搁着一只大酱盆。母亲坐在它的面前,不停地转动筛子,筛子发出了“沙沙”的声音,像那下顺风雨的声音。麦子在筛子里旋旋地滚动着,滚得圆圆的。二姐蹲在她的旁边,眼睛望一望筛子,望一望母亲的脸,嘴里说道:筛得好圆吔。母亲的筛子越转越快,没有搭理她。她还是说,说着说着,就说到了我:他答应得好好的,就是不好好的。老是跑动,见睹什么,就想去捉,蛇都敢捉。母亲听了,斜过眼珠子,朝我射出

一、骡子骨头我的幼年岁月,是在一次意外的事故中,匆匆结束的。过后回忆这件事情的前因后果,我的母亲,被列为嫌疑人。她有蓄意谋划的动机。太阳下去了,夜雾子上来了。树影子灰蒙蒙的。我站在台坡上,看着篱笆路口,等待着母亲回家。今天跟着二姐,在一条小干沟玩撵的时候,看睹一头小牛犊子,钻到母牛的肚子底下,眼睛看着我,嘴巴含着妈果子咪。它咪得抖抖声,那个嘚样子,十分滑稽。二姐瞧了一眼,也笑了。它咪一口,嘴巴使劲

四、把花蝴蝶赶跑了二姐五岁多的时候,母亲才不再锁大门。我和二姐玩撵的地方,就从堂屋挪到了禾场。在禾场上玩了几天,便跟在二姐的后面,睁着一双好奇的眼睛,一路来到了菜园里。菜园里五颜六色,十分灿烂。紫色的秋茄子,像猫尾巴一样地垂着,垂得静静的;红色的辣椒子,挂得满满的,把那一片都给染红了,晃眼睛。一片整整齐齐的大白菜,一蔸一蔸的,傻傻地呆着。一颗淡蓝色的大葫芦,蛮像一只大茶壶,悬在一棵高高的柳树上。它

三、太阳在天上转弯了春暖花开的时候,大姐到生产队出工,照看我的任务,自然顺移,落在了二姐的头上。二姐听完母亲的吩咐,嘟起嘴巴,向我投过来一道十分含糊的目光。这道目光,既可以理解为接纳我,也可以理解为排斥我。她接着又使用了一只眼睛,向我滚出了一颗白白的眼睛子子,叫我心里发了一下毛。我敏感地意识到,我可能落入了魔掌。但是,这种感觉并没有在我的心里留下阴影,照样在地上爬来爬去,爬到簸箕底下,顶起屁股来,

二、吃糖鸡屎收割黄豆的日子来了,这是一个非常忙碌的日子。人们割得割,挑得挑,背得背,来来往往,像蚂蚁搬家一样,络绎不绝。鸡子们在禾场上颠来颠去,鸭子们在禾场上摇来摇去,到处都是它们的叫嚷声。它们也忙,比大人们还要忙。在那些日子里,家家户户的禾场上,铺满了豆梗。到了中午,收工回来的人们,喝完几碗稀米茶,趁着中午的大太阳,忙活开了。人们翻得翻,拣得拣,晒得晒,打得打;风车风,簸箕簸,干得热火朝天。连枷

第二章幼年的日子一、我在地上爬呢这天的天空非常大,非常干净。上面的太阳非常新艳。杨柳大路上金光闪闪,树影婆娑。大姐抱着我来到路上,让我站在地上,教我走路路。我也忽然发现了新大陆,活蹦乱跳,又吼又叫,格外有劲。大姐扶着我,轻声地说:小乖乖,来,走路路,走步步。我在前面,扭着身子,翘着屁股,一歪一斜地走着。大姐跟在后面,弓着身子,伸着膀子,护着我走着。我有时倒在她左边的膀子上,有时倒在她右边的膀子上,

乡村野事(三)屠夫村中有一屠夫,日日清早宰猪上集。不几年,瓦房换成二层小洋楼,贴得明晃晃瓷砖,粉得黄灿灿油漆,盖得红彤彤彩瓦,堂皇富丽,为一村人所羡。却听人道得这屠夫异状:未做屠夫时,他身长体瘦,状若细苇,临风欲倒。自做了屠夫,日里宰猪卖肉,年年岁岁,不知卖了多少肉去。而这屠夫竟日见壮硕,终至头大腰粗,肚满肠肥,膀圆如粗槌,腿壮若木墩。行八字步,摇摆哼哧,颇为费力方能运动身上几百斤。更怪者,这屠夫

三、襁褓中的样子我一生下来,被雷婆婆收拾妥当,就放在了母亲的怀里。大约过了半盏茶的时辰,便睁一只眼,闭一只眼,自力更生,主动寻找母亲的妈果子,含在了嘴里。我咪得响响声,仿佛是从饿路里赶来的。这副饥不择食的样子,叫人不得不相信“民以食为天”的真理性。要是有谁唱反调,不相信,只管饿他三天,一定会相信的。我咪了一会儿妈,可能疲倦乏力,嘴壳子还在动弹,眼睛却慢慢地合拢,闭上了。这下好,一闭就闭了三天三夜。

长夏无聊,坐在晨风里,说起从前乡居的一些旧事,老父老母不免唏嘘,我则以笔记之。这天说的是几段乡村野事。村里的张家台子,有个高高大大的豁口男人,叫进贵,这进贵据说是蹲过牢的,加上他高大壮实的身板,乱蓬蓬的头发,上嘴唇那神秘的豁口,小眼睛射出的有些凶的眼光,全身便透出一股颇令人人胆寒的“狠气”。当他扛着铁锹从树丛中他家的矮屋走出来的时候,孩子们都远远地避开了。但有几句关系到他的乡村俚话,孩子们都会唱,

凤芹是山里嫁过来的,据说当姑娘时不规矩,曾未婚先孕,之后便不好说婆家,家人降低要求,随便找了户人家嫁了。嫁的是我们村的聋子四。聋子四方面大耳,浓眉豹眼,身板敦实,能做,只是耳聋口结。一说话,头往后仰,眉毛高高挑起,总像是睥睨着人,说到激动处,头突然竖起,豹眼睁得溜圆,双手不停挥舞,气势十足,“你你你……老老老……哥哥……”“呵呵……”人们一齐哄笑起来。聋子四一着急,越发“你”半天还理不清,额头上的

二、我降生了那是一个安安静静的早晨。母亲说,静得出奇,没有风吹的声音,没有树叶子摇动的声音,连老鼠子也睏着了。那天是农历一九六一年十一月十八日,天空碧青碧青的,不像是个天空了。几颗星星,眨着眼睛,眨出了满天的蓝星星。其中一颗最亮的,掉在西头第二家的屋脊上,滚了下去,坠在一座金色的鸡窝里。(鸡窝是麦秸铺的,故曰金色。)白鸡公惊醒了,扯起嗓门,高声地鸣叫起来。一湾所有的鸡公,也跟着鸣叫起来。母亲对我说

第一章咪娃子的日子一雷家岭一条古老的大河边,有一片一望无际的大平原。大平原的深处,流淌着一条清亮的小河。小河的旁边,有一蓊黑黝黝的树林子。树林子的里面,隐隐地现出一栋一栋高高矮矮的房子。这些房子,有些是砖瓦盖的,有些是茅草夹的,都是两房两拖的老样式。房子多半座北朝南,一溜一溜的,错错落落,形成了一湾人家。这个地方,便是我出生的地方,叫做雷家岭,也叫雷家岭子。我是冬月幹出生的。这件事情,归纳起来,出

自序据说,一位哲人给人类提出了一道永恒的人生命题,发人深省,耐人寻味。我颇为好奇,找来一看,不禁莞尔。说的是:我是谁?从哪里来?到哪里去?我是谁呢?我是我。从哪里来呢?从妈妈的肚子里来。到哪里去呢?到坟墓里去。简单直白,没有什么耐人寻味的地方,反倒有点耸人听闻,故弄玄虚。有些人将简单的问题复杂化,我看不是别有用心,就是无聊透顶。人生的命题,是简单还是复杂,对我而言,无关痛痒。我托这个人生,说老实话

全面开宫!2025年电竞宫斗层出不穷 LOL、瓦、CS多个项目均出现震荡性人员变动

全面开宫!2025年电竞宫斗层出不穷 LOL、瓦、CS多个项目均出现震荡性人员变动

遇到虚拟币下架该怎么办?虚拟币下架之前会上涨吗?

遇到虚拟币下架该怎么办?虚拟币下架之前会上涨吗?

直播吧:纳萨里奥与南基一关系闹僵,将帅冷战导致球员今日替补

直播吧:纳萨里奥与南基一关系闹僵,将帅冷战导致球员今日替补

LPL明日首发:JDG新帅上任 Ale单挑呼吸哥 小天才挑战冠军野辅

LPL明日首发:JDG新帅上任 Ale单挑呼吸哥 小天才挑战冠军野辅

一文了解Binance HODLer最新空投项目Particle Network

一文了解Binance HODLer最新空投项目Particle Network

青岛海牛客场遭遇8连败,追平球队在中超客场连败纪录

青岛海牛客场遭遇8连败,追平球队在中超客场连败纪录

TES赛后群访 教练:第一把中间出了失误 要着重去复盘

TES赛后群访 教练:第一把中间出了失误 要着重去复盘

币安Launchpool挖矿教学:币安新币挖矿收益、风险与参与教学

币安Launchpool挖矿教学:币安新币挖矿收益、风险与参与教学

首发来了!

首发来了!

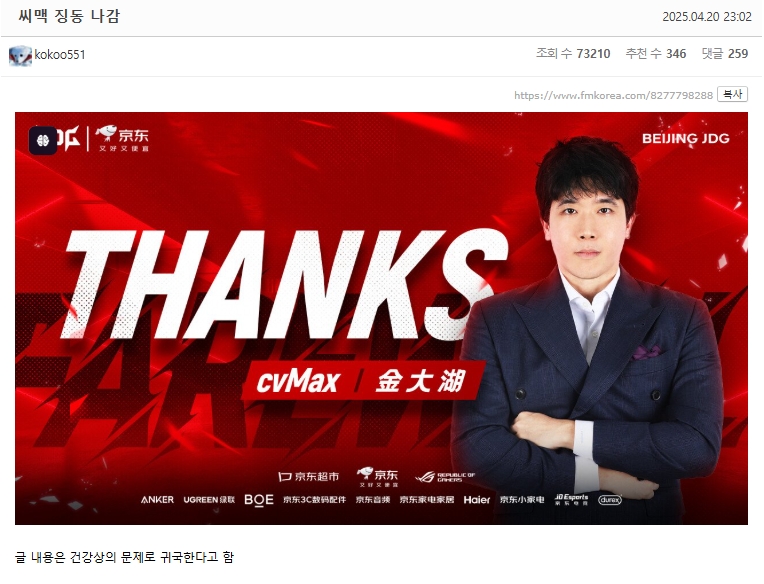

韩网粉丝热议CvMax生病卸任JDG主教练:去年他就因健康状况想要休息

韩网粉丝热议CvMax生病卸任JDG主教练:去年他就因健康状况想要休息