浮尘站在高楼上,无视地瞟着窗外的凄凉,成片的花在雨帘中浸梦,像透过一个愚烦的世界。或有人影,来来回回,不做,或做不了什么,只是……或许,在深思,在绵雨里,但不知所想;总有,那么一点点的不安与躁动,不知所向。雨渐渐熄了,光线或明或暗,夹着沸沸扬扬的浮尘,像一群躁动不安的猫。阳光穿过云,透过窗,更多的尘浮在了空中。办公室里,人浮于事,喧喧嚷嚷,这儿一团,那儿一窝,总有捋不顺的气,也成了永远的话题。所谓

(七)生命的复苏过了寒露,将近霜降。枯干的杨叶哗啦啦一阵跟风吹到大漠里去了,凋零了的残秋已逝往日的喜悦,丰收的喜悦已然逝去。放眼远望,尽是苍黄的大漠,苍黄的树映着苍黄的脸。王国良抹一把脸,瞅瞅漠里雾处,朝阳渐渐清晰起来。近处,一层白霜掩了沙的阴坡,好似这本不是沙漠,是一个冰雪的世界。随着红霞的隐去,太阳升过树梢,远近的沙漠一片明亮,褐红色渐变成褐黄色,沙湾的阴斑也渐渐地淡去。王国良打算今天再一次进

(六)美丽的谎言六中的校园里开始沸腾了。铃一响,自行车便叮铃成一片,校园里被挤得水泄不通。今天是星期五,同学们都急着往家里赶。只有离城远的少有的几个人,得到星期六早晨乘班车回家。王召兴正不急不慌地收拾着自己课桌上的书本。他家离学校远,下午放学已经没有回乡的班车了,得等到第二天早晨坐班车回家。他知道家里也没什么农活了,还不如在学校里好好复习一下,下学期就要高考了,现在已到了关键的冲刺阶段。她的同桌是

(五)涛声依旧又一天,玉芬问:“羊呢?”王国良嘿嘿一笑:“在沙湾里呢,有人放着,过几天就赶出来了。”又过了几天,玉芬再问,王国良又嘿嘿一笑:“快了,快赶回来了。”夜黑的渐早,秋越来越深,眼瞅着天马上寒下来了。王国良寻思着:“如果尽快不在沙窝里建窝,天一冻,就干不成了,得赶紧先把井打出来。”吃过饭,王国良卷了一支旱烟,扑哧了几下就进了肚,烟一进肚,满屋子边烟熏火燎的。玉芬则洗完锅煨在炕上纳鞋。一上一

又是五月,沙枣花儿香。我在驿路,满巷满巷都是沁人心脾的香,一种淡淡的,清香,洇染着满城的风,在这西部的边陲小城荡漾荡漾……我的家在腾格里的边缘,成年家尽是满眼满眼的沙,一直印染到天的尽头;成年家也尽是风,风中夹着沙,沙总是在风中荡呀烫呀。每年麦绿花红的季节,一漠的风边便急了了得来,后又急了了得的来。西部边陲小镇,干旱少雨,多风少花。春来燕归,绿意盎然,唯独缺花。因此,我确能识的的花,有不了几种。腾

近几年,农村人家都换了洋炉子,我家也换了一种薄铁皮制的美观而大方的钢板炉子。我家在西北地区,这里冬天,风利,天寒,家家户户都用铁炉子取暖。在冬日,各家围着这么一个家伙什和亲朋品茗聊天,感觉迥然不同,别有一番雅致和情趣。换下的洋铁炉子便放在了一个不显眼的角落,人多时也用它。我家的洋炉子用了有三十多年了,现在,还是当年的样子。炉子分上中下三部分,上面是置放茶壶烧水和连接吸烟桶的;中间是炉体,表面直观为

闲暇,无事。我顺手取过一本中学语文课本,再次清读《一碗阳春面》,竟然多次泪流,无法释然。想想已过了而立之年,过了大喜大悲之年,缘何对一篇文章又如此纵情,这是多年少有的。想时,高中时也学过这篇课文,那时不知竟为何,不能深解其意,觉得挺一般的,没什么意味。仅仅读读罢了,只是,一直不知阳春面为何物,惴惴觉得应该是日本的一种面食。近来,上网一查,略知其意,其实就是一碗清汤面,在南方城市里的一种最普通不过的

晃然,从教已十年有余。十年的故事像溪里的流水,平淡的激不起些许的浪花。唯一令我难以割舍的思绪就是书,是她追续了我与书不舍的情缘。我真正把名字或她本人对上号已经是我给她们上课一月后的事。她学习并不出众,平时的表现只能算是天空中闪烁的众星里并不亮的那一颗。那是九月的田野,满眼满眼的都是金黄色的红花。这里是临近学校农场里的红花种植地。学校每年一到这个季节就利用这得天独厚的条件去勤工俭学,来改善学校的办学

我刚刚走出校园就接手了班主任工作。当时我也是和孩子们一样的孩子们。他们天真而可爱,在我的记忆里,因而我很能和他们玩的来。我带的是五年级,女多男少,因为是初教,恰似是少女的初恋,有一种难以忘怀的情感。过去了许多年。有一个孩子,他的面貌我依然清晰于眼。有一天,他没有到校,第二天他依然没来学校……对于这种学习一般,又不遵守纪律的学生我是不能容忍的。我私下里想给他些颜色看看。我找了他同村的一个孩子,我说出

人生的路坎坷而多舛,在紧要的十字路口,我却走得很稳。因为,我知道,一切都没那么简单。七月流金,阳光愈是直直地躺在大地上。每年这时,正赶上乡村麦收的时节。凡是从农村走出来的人,都知道麦收的艰辛与麦收对于乡里人的感情,她寄托着全年的希望,当然也是乡下人家汗水与辛劳结晶的日子。那时,我还十一二岁,麦收我是必得去的。我拽把拽把镰刀,夜的月色伴着喳喳的割麦声,回荡在夏夜的蛙声里。我已没有力气挪动寸步了,但我

女儿又哭了,这是我最讨厌的事,我有点无奈,举到半空中的双手又放了下来。哭,还在哭。我不得已还是给他买了最爱吃的沙琪玛。看着她泪眼婆娑的惨状,我的心被揪了起来。细想,养个孩子是多么的不易,老觉得,老觉得应该严厉一点,可每每将手高高举起,却总是将手轻轻放下,每次我都是以全败而告终——有时是妻的阻挡、有时是父母的劝诫、但更多时是我的不忍。都说小儿难养,是啊,哪个父母没有深切的体会那?终于,小女儿上了幼儿

终于盼来了雪,桃红印染的春雪形象而生动、活波而深情、妩媚而缠绵。也许,正是在暮春的时节,映着花的红,麦的绿,她得来才变得格外别致。这是初春的雪吧,她似乎真的有些姗姗来迟,静待桃红柳绿时她便婀娜而至,恰有万艳同悲的情殇。开始是很细很细的雨,温柔的没有声息,接着便开始了像小冰雹似的晶体。晶莹剔透的小颗粒落在脸上有刺痛的感觉,捧在手里冰冰的,等到要融化的一刹那,仿佛整个心都要变成水晶一样。细雨夹杂着晶莹

时光荏苒,岁月蹉跎。毕业晃眼已然十年,在这十年里懵懵懂懂,建树全无。只是为了一张嘴而整日家忙碌着,忙碌着……夏日的余阳依然炙烤着大地。此时正是麦收梨黄的时节,软儿梨的浓郁的香味便弥漫在整个乡野的空气中,激荡着心扉。时过多年,心中的那一丝甜香依然激荡在心中的每一个角落里。时常兴奋,时常坎坷。坎坷时的心

冬月的西北已是万里冰封,千霜挂树的时节了。刚刚落过一场雪的漠地开始银装素裹,白雪覆地,满树的枝丫被雪装得分不清你我,只有几只找不到归宿的麻雀逗弄着雪沫儿,扬扬飞飞,愚弄出一个勃勃生机的天地来。父亲起个大早,许是高兴,把昨天吃剩下的半只鸡又一次熬进了锅里。几次西麦塞塞子加过之后,屋子里就暖和了不少。今

千里沃野,一片素装。进入十月门,农村便也进入了一年里最消闲的时日了。平时忙碌的村民便聚在一起晒晒太阳,聊聊家常,谈谈收成。也有耍几圈小牌,摸几把牛九的。正是这农村冬闲时令,三年一度的村委会大选便戛然来到。当下,农村有句俗话说:“要想富,当支书。”是啊,如今农民们的日子好了,国家的扶贫项目也是接踵而至

一起走过的路晃眼毕业已然过了十个年头。在这十年里酸甜苦辣,坎坷奔波。学时的美好时光,不时萦绕在眼前。最是那回眸一笑,像刚刚发生的一样,时常浮想在眼前。我清晰的记得,那是在一个早晨。那是在一个深秋的早晨,树上的叶子黄意渐染,些许渗出的微绿恬就了昔日的繁蕊。远处的世界,黄的、绿的、红的、紫的……互相洇染

时已疏日,月朗光寒。树叶在晚秋的苦风中扫走了往日的寂寥,在平韵的流光里,唱着歌远去,远去……时光却依然,只是吱呀着树梢的枝丫而更加的寂寥,寂寥……我记得,那年,那月,那一日,我还小,妈妈哭了,爷爷哭了……我却因为驴肉的鲜嫩而留下了抹不去的乡情。我家的毛驴是在耕过那一茬地,再也等不到来年了。不知是几茬

和阿霞的第一次见面,那是在一场小雪漫过小镇街道的冬日里。说是阿霞,其实我本不知他确切的名字,只是好像名字中有一个霞字,便以阿霞叫了。天气有些冷,雪沫洒飞了树上仅剩的几片叶子,只留下些许枝丫在雪沫里瑟瑟发抖。我在小镇上见到了表哥,表哥向我介绍了阿霞。她长发,发丝在冬日的孤阳中风卷着;她白棉衣,棉衣比飘

那一袭长裙王斌乐过了而立之年,我教过的学生总也有几千了吧。说起这件事,我心中总是潺潺的,有些许的酸楚。在我的生命里,我觉得,那是永远抹不去的记忆。那年,我大学毕业。对我而言,我心中有一个圣洁的梦,一山一水一桥,些许人家,这是理想的教学净地。学文学的,有些神经质,我自作清高。毕业那阵子,我待业在家,彷

雨过天晴,万山如洗。失落了西边的沙梁,荒芜了东方的紫阴。一连几日的阴雨过去,王国良的心里既是兴奋,又是空落,像丢弃了许多东西似的。下雨时,一心想着如何喂牛,如何才能让羊吃上干爽的草料。可天一旦放晴,他又觉得无所事事。本打算雨一停,地里的玉米就该收了,现在天是放晴了,一洗如碧的蓝天像藏女的裙带一样飘的

jiejie开启韩服冲分模式!目前冲至1414点 两天内游戏胜率高达64%

jiejie开启韩服冲分模式!目前冲至1414点 两天内游戏胜率高达64%

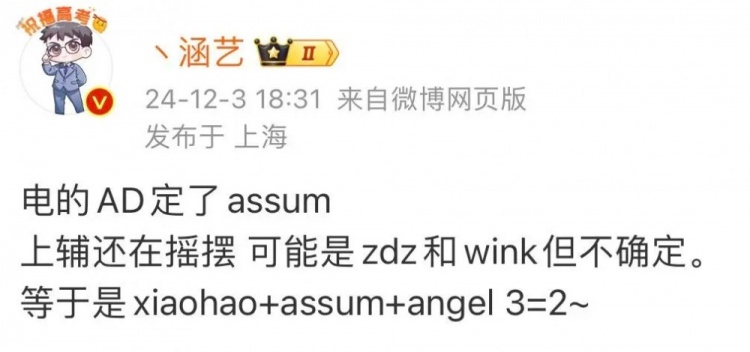

涵艺爆料:EDG的AD定了Assum,上辅可能是Zdz和Wink但不确定

涵艺爆料:EDG的AD定了Assum,上辅可能是Zdz和Wink但不确定

韩媒:拳头加强游戏主播管理 直播辱骂队友等将遭到处罚

韩媒:拳头加强游戏主播管理 直播辱骂队友等将遭到处罚

此子绝不能放走!JKL更新抖音整活:怀念TES主厨

此子绝不能放走!JKL更新抖音整活:怀念TES主厨

二阵出征!AL宣布NEST阵容大名单 明日将交手LGD

二阵出征!AL宣布NEST阵容大名单 明日将交手LGD

另类官宣是吧!GALA更新动态:新装备已到 配图为iG冠军卡莎

另类官宣是吧!GALA更新动态:新装备已到 配图为iG冠军卡莎

周淑怡晒照:欢乐的时光总是那么短暂~

周淑怡晒照:欢乐的时光总是那么短暂~

爆料人:RNG欠选手的薪水正在还;Wei为了转会BLG,放弃RNG的350w欠款

爆料人:RNG欠选手的薪水正在还;Wei为了转会BLG,放弃RNG的350w欠款

Jiejie离队后,LPL三支冠军队伍皆无冠军成员在队

Jiejie离队后,LPL三支冠军队伍皆无冠军成员在队

爆料人:OMG.hery基本上定了 starry linfeng heng 辅助还没签

爆料人:OMG.hery基本上定了 starry linfeng heng 辅助还没签