时光一晃已近十一月份,霜降一过,天气骤然冷了起来,这一日竟忽然落了一场早雪。清晨一起床,有人站在窗口呼喊下雪了!窗外白芒芒一片素白,赏心悦目地让人兴奋。洗漱之后仇什和宋生两人下了楼来,穿过小径时他看到花篱内的月季花居然有几只还开放着,红红地簇拥在雪里甚是好看。拐过小径远远看到教学楼前的假山处吕圆圆与唐孜正持一根长木棍不知在做什么。唐孜围着白围巾,淡绿色的雪袄。吕圆圆上身穿红色羽绒衫,下面依然只穿一

弓弦是寝室里年龄最大的一个男生,也是班上唯一走上社会两年后又重返校园的学生。平日里寡言少语,性格却桀骜倔强,与人相处总透着一股孤冷,在寝室里只有仇什和他关系最好。因为天气有些闷热,仇什约弓弦出去遛弯吹风。两人下了楼来,沿图书馆前的一条小路往前走。仇什安慰他受处分的事,他摇摇头良久无言,好半天讲那篇文章发表后他也很后悔,讲它本身就侮辱了农民这个群体!他忽然愤怒的大骂这书读得没有意义!仇什耐心地再次安

第二日仇什出了门来刚绕过一道花篱,却见唐孜正小心地从女生楼前的铁板做的楼梯上下来。那楼梯板薄而颤,每下一步都会发出“当当”的声响,彼此看见,她摇手招呼。她今天穿一件浅灰色的大V领针织衫,里面衬一件蓝色竖条格的衬衫,清秀中透着妩媚。告诉仇什她刚刚到女生楼找班上的同学来玩,两人讲着话出了校门,刚拐弯走了一段路便看到饕餮居内宋生等人正在隔窗敲玻璃让他们快来。仇什问她要不要去坐一坐,正说着董旯从里面跑出来

窗外的树枝轻轻地摆动着,偶尔有几片落叶飘落下来。透过窗玻璃望校园的行人,那些花花绿绿的夏衣已少了许多。此时正是午后十分,太阳定格在天空,柔柔晕晕的放着金灿灿的光辉……清凉的风不时拂过,吹得人心头惬意。是的,时光总是这么不知不觉地溜过——已经又是秋高气爽的天气了。秋日的午后,即便有阳光,也只是浅浅淡淡的,万物都显得格外的宁和,几支欲摇欲摆的枝条使秋日里的这份宁和愈加显得沉静了。路边不时有麻雀在菱形的

——马院长夜批短论的消息不胫而走!且愈传愈传奇,慢慢演变为三才子千载名句力驳老院长的佳话!再后来主角也慢慢清晰起来,是诗社副主编大才子董宋生——学校当周的期刊很快刊登了宋生的四首现代诗:《拯救》你的美貌/被我澎湃的目光淹没/谁能将我/从这漩涡中/拯救《暗送秋波》我暗送秋波/你心知肚明/懦弱的挑衅/佯绱着炙热/你的心跳/怦然于这莽撞的侵略《没商量》我想大声的呼喊/我要和你在一起/这事/没商量《占有》

第二天传来一个消息——白远材又出新书了,人们感叹这些做学问的人出书比女人生孩子还要快!有人讲这次的书是白远材与马首瞻合编的。到了下午书来了,是一部《中国古代文学史辅编》,号召文学院的学生们每人买一本,并扬言年末大考就有上面的考题。学生们怨声载道,骂骂咧咧掏腰包,更有甚者赌气先将书领了而书钱先欠着。书是由本市一家并不知名的出版社出的,封面上白远材名字的字体比马首瞻的大一号字,衬的老马像个尾巴。那书虚

就在仇什返回的同一周里,宋生也突然间生了一场与仇什那样的大病,他那位“偶上巫山,即成仙眷”的女友原来早在家乡定了亲,前日那男友来看她,那女孩只好追宗溯源地弃他而去,让宋生徒落了个“襄王有梦,神女无情。”宋生一早醒来,怅然若失,回想起以前两人那段激情燃烧的岁月,憧憬不已。自悯自怜,联想起前人的诗句“枕边梦去心亦去,醒后梦还心不还。”这样痴躺了一会儿灵感涌来不觉又想起古人的另两句好诗“相逢相失还如梦,

“四月秀葽,五月鸣啁。”正是春末夏初的大好时节。仇什走学校后面的那条小煤屑路去直达火车站的那个公交小站,这是学生们最近才发现的一条捷径。穿过这条小路,在一家化工厂的后面是一片小苇塘。正是草长莺飞的季节,仇什听到小路边矮树丛中绿密之处那悦耳的鸟啼与偶尔可闻的一两声试夏的蝉鸣。到了火车站两人见面,正是五一假结束的日子,车站上人拥挤的很。两人买票上了火车,万锦天格外兴奋一路上的话滔滔不断,仇什心有旁系,

一个念头一旦生成,往往像那肚内的胎儿一般随着日子一天比一天地膨胀——这样又过了一个多月,气节已过了谷雨,接连几日来的暴晴天,天气已经着实地暖和了。仇什下定决心去看望胡杨,主意打定之后那心豁然开通了许多。周末这日近中午时,仇什从教学楼回到宿舍,只有宋生与董旯在。床头收音机正讲着淮扬清炖狮子头的做法,并绘声绘色的讲述它与北方的四喜丸子的不同——董旯躺在床上闭目一动不动,喉间的大喉结却不断地来回蠕动,伴

转年开春,天气日益变暖,学生们被这春意拱动的春心萌动,一些恋爱男女受不住这蠢蠢天气的诱惑,纷纷到校外去租房居住。且理由充分,有患胃疼的,有得肺病的,还有什么心肌梗塞肝肾肥大等等闻所未闻之病,直让人看着病单替对方的生命担忧,甚至有不愿咒自己患病而声称学校水色不正,担心久饮成疾故提前防患的。白胖子等人看着直摇头不止,知道出去的多是一些恋爱男女,孤寡单身之人是不会出去花钱受寂寞的。他这日翻一本中文版的美

大后天难得的是个晴天,大表哥一家三口开奥迪车先到。大表嫂生得胖脸粗腰肥屁股,一头黄发更如中国写意画般浓淡讲究。大表哥牛犇因为发福也愈加显得肚大腰圆,西装笔挺得向前鼓涨,鲜红的领带似乎扎得过紧,使衬衣上方勒起一圈肉环儿,让旁人看得替他喘不来气。他们六岁半的儿子款款可谓尽得两人的精华,大屁股圆脸腰粗腿短,一张面孔活活像臀部;在体态上也直逼其爸,传闻其常将老爸的短裤做长裤穿——和同龄的伙伴压翘翘板时,他

仇父被迫下海偏偏又不识水性,这近一年来像只落水狗一样受尽了挫磨。入冬前仇父的鸡场欠了累累的债,现在鸡开始产蛋了偏偏行情又不好。债一时还不上,债主难免盈门讨要,仇父求人人闭眼,拜佛佛转身,才大悟人情似纸张张薄。他刚入商海,一时脱不了做官者的清高,殊不知在现在这个社会不会摇尾巴是讨不了人喜欢的,所以处处遭人冷眼;回到家中又免不了受仇母的训斥,仇父好比风箱里的耗子般两头受气。不料就在他苦不堪言时邻县一个

车到了站,三人彼此道别。仇什拎自己的包买票上了火车,吁一口气,刚将头靠在座背上,一个穿鲜红毛绒大衣的胖女人一屁股砸在他旁边,伸手将扎在脖间的黑色围巾松开些,大衣的领子依然竖着,一面骂这鬼天气一面从手提袋里掏出电话按几下又丢回去。仇什受不住对方身上那股浓浓的暖膻味儿,下意识挪动一下身子,惹得身旁的女子斥他不要挤——那语气里似乎仇什对其有某种不良之图。仇什气愤地扭脸去望,正与对方的目光相撞——这才看清

开快要亮的时候,他平稳心神又躺了一会儿。翻身起来,四周仍黑漆漆得暗着。他摸黑出来,听到近旁房间里传出的隐隐的鼾声,整个楼廊里还充满着睡朦朦的气息。出了那楼来,外面的空气还格外的清冷,校园内朦朦的飘着一层薄雾。他不知道要到哪里去,便从一旁的窄门出了那学校,街上一个人也看不到,他顺着那条街朝前走,不远处的一块空地上一辆公交车正在那晨雾中“嗡嗡”地起动。他在街头的那个站牌下等了一会儿,那辆车发动着了,开

时间一晃就进了十月份,再过两日便已是寒露了。这日晚上,仇什一个人下楼回宿舍,深秋的夜已有些微寒,他听到秋虫在路边的草坪里“啾啾”地凄鸣着。教学楼小假山旁几株核桃树的叶子在风里“簌簌”地响着。拐过宿舍楼时从一对恋人身旁经过,听到那个男生正在一声声地哄着自己的女友,他被那声音搅得心乱,叉开思绪不去触碰那块心事。回到宿舍,同宿舍那位爱干净的杜颛正讲述自己今天请吕圆圆吃饭的情景,那刚刚分开的心绪一下子又扯

几日里来学校内部也乱成一片,因为新学生的到来,原来的一些机构都要随之变动。系里学生会主席,副主席,各个部的部长都在等待安排。班上也乱得找不着头绪,除班长临时定了以外,其余纪律、文艺、学习等等委员头衔比国家中央机构里的还要齐全。学校原来的一些社团也要做调整,新老学生彼此分派争得厉害,让人不得不感慨相信学校真的是培养生长初级政治家的场所。宋生要入文学社,王川要入诗社,董旯嚷着既要入文学社又要入诗社。仇

这学校地处偏僻,坐落在这个城市南端一个镇子的附近,紧挨着市二环的边沿。旁边是一家做手表的工厂,夜里常常有轰轰的机器声。学校并不大,近千名来学生,共分四个系。两栋教学楼,两侧是学生的公寓宿舍楼,各系的学生分层混住。后面是一片广阔的操场,没有围墙。学校东侧有座红色的图书馆,却一直锁着大门。这里原是省内一家很有影响的外国语学院的旧址,两年前那学校突然搬迁了新校所,害得当地的地图出版部门也忙跟着改版。仇什

第二日父子二人来到那火车站,正是秋季学生返校的初期,人拥挤得厉害。买了票后才知道没有座位。父子俩上了车,好在多是学生,有人挤挤给仇什让出块儿地儿,仇什让仇父来坐,仇父觉得与一群孩子挤在一起失面子,宁愿与一些中年人站在车厢口处,固执不去。仇什知道仇父的脾气也不再让。仇父右脚站累了站左脚,左脚站累了又换右脚,后来两脚都累了索性将上车时买的报纸分发给身旁一群民工装扮的人,每人一张铺在地上坐。车厢里乱得很

惊蛰一过,正是那春寒加剧的日子。天气只暖了那短短几日便又返寒变冷了,几天里来那夹着雪粒的连阴雨缠缠绵绵地淋个不停。慢慢地气温渐升又转变为真正的春雨,整个仇镇就湿湿地伫立在这早春的寒雨之中。街旁巷尾那憋了一冬的秃枝干丫已在人们不知不觉中开始偷偷抽芽吐绿了;又经了这春风细雨几夜的滋润抚弄终于再也忍不住甩出了那青嫩欲滴的发条。枝头早已有那迎春的啼鸟躲在里面声声地啼唤了。小镇东侧紧邻农人田地的那条冻结了一

直到下午太阳才明晃晃地露出头来。午饭后仇什去学校,除毕业班外低年级的学生放寒假还未开学,整个校园内静悄悄的。小径旁的圆形花池内的大丛月季花竖着光秃秃的枝条,两三只觅食的鸟儿在花丛下左顾右盼,时不时啾啾的鸣两声。他上了楼来,在外楼廊里扶着栏杆向四下望望,见没有人便轻轻的走到楼廊一端的那个小水房,草草冲了一下手便往外走,趁机向旁边的那处教室内望望。透过那虚掩的房门,里面静悄悄的看不到一个人。他又走近门

蔚来旗下新品牌萤火虫首款车型亮相,预售14.88万元起

蔚来旗下新品牌萤火虫首款车型亮相,预售14.88万元起

网友分享Yagao近照:去环球影城玩咯!

网友分享Yagao近照:去环球影城玩咯!

预售14.88万元起 firefly萤火虫正式发布并开启预售

预售14.88万元起 firefly萤火虫正式发布并开启预售

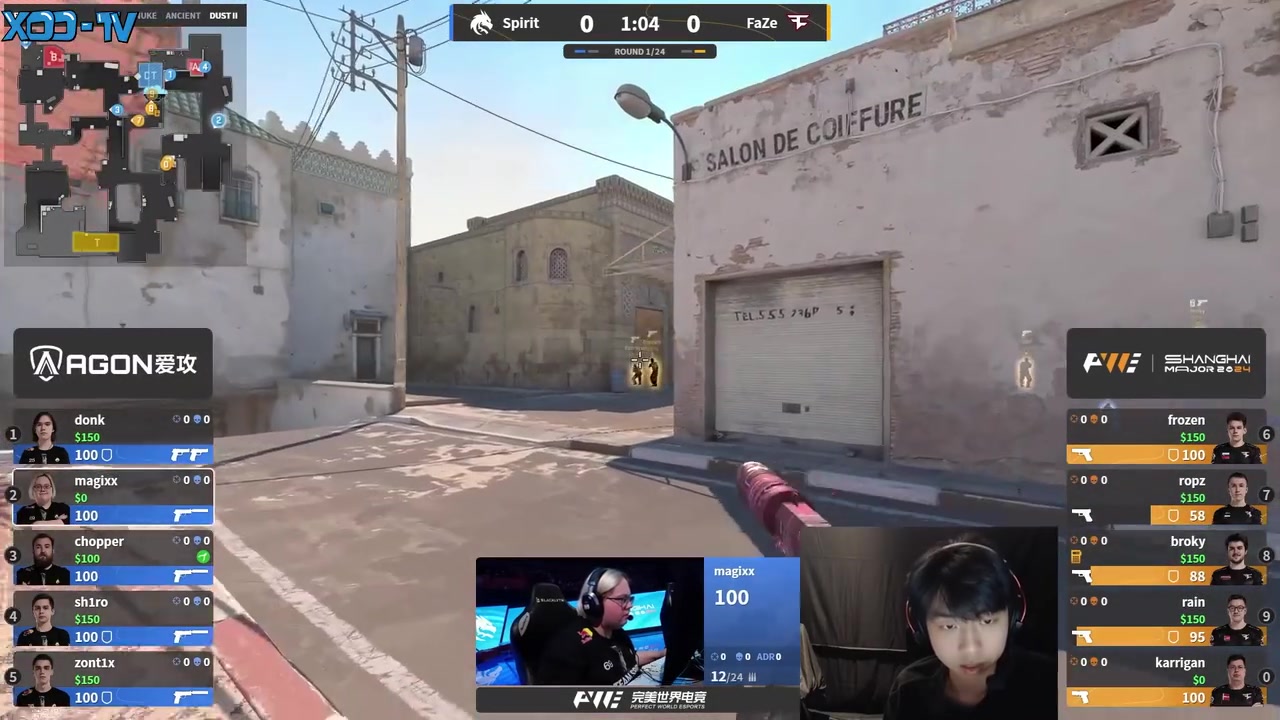

老一辈吃鸡人的热爱~XDD看Donk夺冠:我也想这么爽!

老一辈吃鸡人的热爱~XDD看Donk夺冠:我也想这么爽!

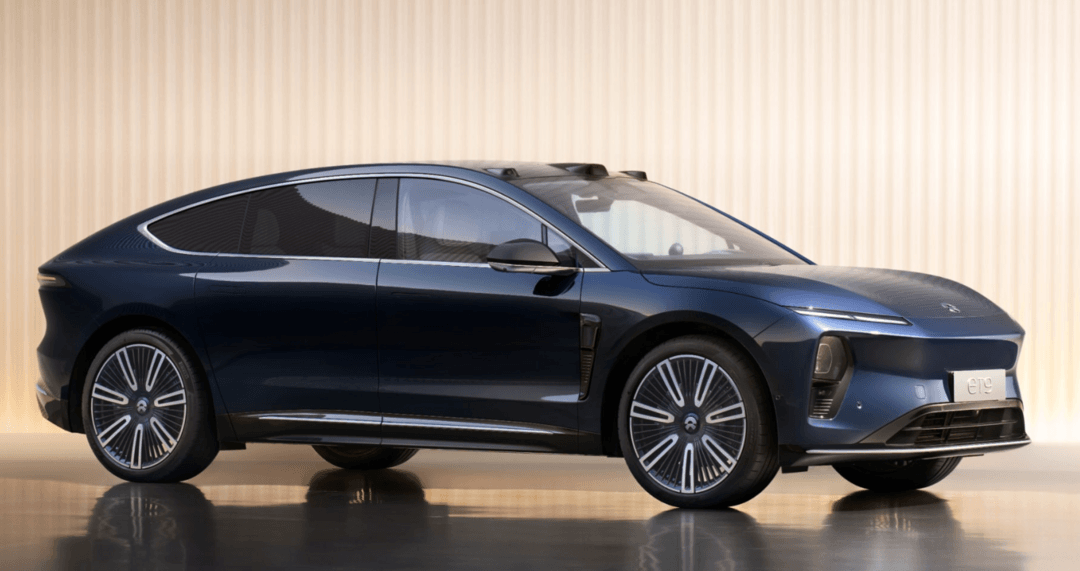

蔚来ET9正式上市,首发限量版999台,81.8万

蔚来ET9正式上市,首发限量版999台,81.8万

现象级游戏!《黑神话悟空》周边入选淘宝年度十大商品

现象级游戏!《黑神话悟空》周边入选淘宝年度十大商品

老外称赞《黑神话:悟空》登新闻联播:属于中国游戏的时代已经到来

老外称赞《黑神话:悟空》登新闻联播:属于中国游戏的时代已经到来

售78.80万起 蔚来ET9正式上市 新能源时代的中国旗舰轿车来了

售78.80万起 蔚来ET9正式上市 新能源时代的中国旗舰轿车来了

央视曝光未成年人绕开防沉迷只需4元 以租号、买号、代练等方式

央视曝光未成年人绕开防沉迷只需4元 以租号、买号、代练等方式

NT3.0重塑标杆之作?静态体验蔚来行政新旗舰 ET9

NT3.0重塑标杆之作?静态体验蔚来行政新旗舰 ET9