“据说信号和线路已经完成联调联试”,“通往咱们家乡的高铁昨个儿上了头条”,“老同学见面更方便喽”,随手打开微信,有图有真相,这就是万能的朋友圈吗?但我相信我所在的边塞小城开通高铁的脚步越来越近。我小的时候,姥姥和姥爷在农村,入冬农闲时节,姥爷和村民三三两两赶着马车进城送粮,一村一城间130里地的路程,凌晨太阳不出就动身,中途还要在公家的马车社住上一宿,第二天天擦黑儿才能到。走南闯北的姥爷,经常向人

清晨出门,细雨又起。在我们老家,这个时候庄稼已经收割完了,可有可无的雨,人们称之为“半吊子”雨,老人们总是站在屋檐下避雨,数落着说这场雨,来的比谁谁家的孩子还要不着调。一场秋雨一场寒。每到深秋的雨天,我总喜欢早早地出门,一只手撑着伞骑车子,倒不是因为我的工作多么先进,就是想悠悠地呼吸雨中冰冰的空气。每到追上前面一个矮矮瘦瘦撑着伞的老婆婆,她小心翼翼地踮起脚尖朝前走,后面跟着一位高高瘦瘦的老大爷,老

走着走着,细水拂过额头,想起远方那个老屋檐,下雨了。流淌的孤独,隐没在水线中。怎堪线痕,唯独不见夜的白。你曾经说想听风吗?我点点头。雨悄悄,脉脉余温还在。青夜和雨,俯守的陪伴。还在街口的注目,依旧耐心。含著模糊了背影,破碎些许脚步。如梦过往,不觉斑了青丝。

体会了阅兵分列式的震撼,完成了单位值班的任务,看望了家乡生养的老人,送走了忙碌的大学生。十一黄金周最后一个休息日早晨,顾不上各种挤出新高度的新闻挤在一起,还是赶在地面上冻之前,找个树坑刨点花儿土。推着自行车径直走进公园,打拳的、练剑的,跳舞的、踢毽的,跑步的、慢走的,唯独没有把自行车当做道具早锻炼的。为了不破坏公园里这种氛围,我和我媳妇钻进树林里,在一棵大树的落叶上蹲下,拿出车筐里准备好的小铲子,

清晨上班,凉飕飕的风从领口灌进来,我这辆一直挺轻便的“二轮”,也变得蹩脚吃力,秋天来了。抱怨着闷热夏天能早点过去的人们,一准儿又开始念叨夏天怎么这么快就过完了,我正自顾自嘀咕着。猛一抬头,面前耀眼的红灯和一大堆行人,还有跨着小蓝小绿的上班族。我赶忙手脚并用,就差鞋底和路面冒火星了,才让我停在一位拉着印有超市字样小推车的大娘身后。我旁边传来浑厚的声音:小师傅,车闸该修修了。一位老大爷笑眯眯地望着我,

这个秋天,刚会飞的一只小家雀儿从它生长的地方扑棱开翅膀,在它飞起的下一站汲取养分。这一扑棱,带走的是牵挂,留下的是希望。儿子昨天大一报到,住进了宿舍。今天早晨一家人在距离家乡615。9公里的学校餐厅吃早点。餐厅很大,有两个门,前门通向教学楼,后门通向校门外。吃完早点,儿子走前门,我们两人走后门。在看到儿子宽宽的背影即将迈出餐厅前门的时候,我的眼角湿润了,和脸上挂满泪珠的媳妇赶紧扭回头,默默地抬腿绕

在一场接着一场淅淅沥沥的雨中,秋天悄悄地来了。来不及感受这个夏日的流火,不管是秋老虎,还是蝉鸣秋,大自然已经是完成季节交替了。一天里,再能“热死老牛”的温度,它总有一时半会儿是秋天吧,因为落叶最知秋。有人说,落叶知秋在于三分,一分是落之凄美、一分是落叶归根、一分是秋之思绪。高大上至杉树梧桐,普通之极的杨柳榆槐,季节交替时分,总有叶儿落下来。清晨,早起上一会儿,你就会看到沾满夜露的小草上面盖着的落叶

经过一段时间的研究,我终于弄懂了中心和对称以及九宫格几个摄影构图方法,其中以九宫格最为“拿手”。自认为已经进入了摆弄相机的门道,但拍出的“片子”依旧稀烂。学习无止境,我打算继续研究。上下班路上总要习惯性地对看到的的人和景比划着构图。我们单位斜对面有一个幼儿园,早晨熙熙攘攘的家长和花花绿绿的孩子的背影成为我构图的素材。有一个母亲蹲下给孩子梳头的“镜头”每周都会在幼儿园门前连续出现几次,年轻的母亲利落

随着北方大地接受太阳辐射能量的增加,水平方向的风和空气中的上升气流越来越多,空中的风筝开始争奇斗艳,随处可见纸鸢跋扈扶风鸣。风筝是每个孩子的歌谣,也是每个成年人的童心。我很小的时候,总是跟在同住一个大院子里比我年长几岁的哥哥姐姐们屁股后面,看着他们把手中的工字形麻纸风筝送上天空,长长的尾巴从我的脸上拂过,一直钻向头顶厚厚的云层里,那时我总是放开喉咙大喊,提醒半空中的风筝注意自己的“航线”,其实每次

轻风透过睫毛的缝隙,带着自然的初夏花香如约而至。“五一”节休息,我走进熟悉的火车站,青山有道,万里相近,铁路连接了我与家乡。火车站候车室里的人群绝对不是依靠凭空想象就能感觉到的多,身处其中,任你放肆地统计,目光所及不一定就是边界。怀揣说走就走梦想的旅客,脸贴脸三三两两挤在一起规划行程和路线,还有好多和我一样没有诗和远方目的地的旅客,或坐或站,迫不急待地联络着家人。醒目的铁路制服工作人员花香般清新着

这个星期六一大早,与我家照常上课的高三的儿子一块儿下楼,他去上学,我出来转转。料峭的冷风一个劲儿往我脖子里灌,北方迟来的春天还挺“阳刚”,我赶紧低下头拉紧外套的拉链,就这么一顿足的档口儿,等我再抬起头,小家伙已经跨到小区门外,径直过马路去了。只剩下我在院子里的石灰路上转悠,我嘴里不住地念叨,这个浑小子也不等等我。人家已经走进学校了,只看见背上的大书包晃来晃去就没影了。溜达去早市看看吧,迎面正好来了

昨个儿中午下班我们陪读租住的小区停电,没有尽头的台阶看着就眼晕。刚开始前几层楼梯能叫走,但是越走越慢,后来纯粹是爬,扶着步梯旁边的栏杆爬。尽管楼道里和屋外一样是春寒料峭,我已经浑身是汗。身后放学回来的小男孩说:“高个子大爷我认识您,您在我家楼上住,来,我拉您走。”我正想伸出手接受这份爱心,从上面颤颤巍巍下来两人,是我们隔壁的老俩口,“小伙子爬累了,先歇歇再爬,咱可是十九层。”我赶紧又把手缩回来挠挠

过年了,亲戚朋友,左邻右舍,认识的不认识的,见面问候说的最多的三个字就是“过年好”,电视网络、视频语音同样的问候不绝于耳。一声过年好,浓缩了地道传统的文化和礼仪,一说一听,简单真挚。晚辈在规定的时间里,有的是大年三十子夜,有的是初一早晨,目的是要向长辈问候过年好。小孩子照例还有压岁钱可挣,不管是打断骨头的,还是连着筋的一律都有,给的高高兴兴,拿的也兴高采列。小时候的我,一直认为“过年好”这三个字有

大年三十,高三补课班的老师和家长们十分不情愿地停止了不菲的课程,我们一家子一早驱车回去看我母亲。进门后,我发现母亲的手机插在电视机旁边充电,母亲平时不大用手机,好多天才充一次电。高挽起袖管儿的母亲顾不上搭理我们,张罗着给她自己捂在面盆里生出的绿豆芽换水,一会儿蹲下去洗菜,一会儿站起来把猪蹄子和排骨炖到锅里,又去忙活着做凉拌菜和炝锅鱼。最后轮到焖米。从我记事起,每年的大年三十中午,母亲总要坚持焖满满

大年初一一大早,多好的机会,枕着隆隆炮声再睡上一觉。小地方有小地方的自由,拿挂鞭炮出去点就是了,有些城市是要付费的,且价格不菲。被炮声勾引得手直痒痒,不睡了。点着昨晚剩下的挂鞭,任火光四射,满天红色的纸屑舞动。新年在红火的炮声中走来了,高大威猛,兴隆旺盛,比起在每挂鞭炮里夹一条厚厚的红纸板要来得实在。新的一年,不管愿不愿意,眼前的苟且是别人的歌词,不要把自己的指南针弄丢了,带好自己的钥匙。你我已经

有钱没钱,剃头过年,老话儿说的在理。过年了,赶紧的,理个发,让传统的美好愿望从头开始。大年二十八吃过晚饭,我就加入了楼下理发店的排队行列。不大的店面,靠窗户一排长椅上塞满了顾客,老人小孩,男人女人。打个盹儿,再睁开眼,十点多了,店里灯火依旧明亮,排队的人也依旧攒动,理发师傅开始悄悄地捂嘴打哈欠。天亮再来,我倒要看看啥时候能轮到我。第二天一早,天还没亮,我抱着试试看的态度下楼朝理发店方向望了一眼,嗬

小寒刚过,大寒又至。单位年底的工作还没有告一段落,家里的年前大扫除已经开始腰酸背痛。孩子的几个同学上周订了回家的火车票,下班时候我需要绕道火车站帮他们取上带回去。寒风里,随着人流拥进车站,自动售票机上明明白白写着“请扫描”,我把孩子同学的身份证贴到字上去,没反应,难道要说两句拜年话儿?智能机器过年也堵心。这时我身后伸过来一只大手,作一指禅状指向下面的几个字:扫描区。我拿开身份证,仔细往下看,有一只

几天前,同事出差顺便从当地的年货市场带回来一大堆年货,吃喝穿用应有尽有。大家在品评之余,感慨生活的便利与商品发展的快速。大部分同事的同感就是一次买到这么多这么全的年货,假如放在数十年前,是想也不敢想的,一个是没有卖的,一个是有卖的也没钱买。那时候,我印象中能到商店里购买的年货除了一些奶糖、水果之类平时不舍得吃的食物和鞭炮、年画、煤炭外,其它基本是要买回来原材料,靠自己动手进行加工。最早准备的要数生

紧张的星期一在上周遗留工作和新活计接踵纷至的忙碌中,不知不觉落下帷幕。顺着火车站方向走着回家,北方冬天傍晚的温度随着风起而骤降。正当我被猎猎西风吹得睁不开眼的时候,一群身着红色羽绒服长袄的队伍,两人一排,迈着整齐的步子鱼贯前行,每人右手拖着一个黑色拉杆箱,上面的铁路标志十分显眼。由于自己也是在铁路系统工作,很容易就认出她们是即将出乘的列车员,看着她们迈出的矫健步伐倍感亲切。“这个班值乘真刺激,去时

周日早晨一通忙活,准备送孩子去补课,一开门,楼道里粥味夹着枣香扑面而来,不光是我家习惯喝腊八粥。小时候,父亲起得最早,所以熬粥一直是我父亲的工作。每年腊八节的前一天,父亲都要把准备好的大米、小米、黄米、糯米、高粱米以及红豆、绿豆,红枣和葡萄干之类的熬粥材料一粒粒地认真拣一遍,然后用清水洗过泡上。第二天早上,还没钻出被窝,总会被四溢的香味吵醒。迫不及待地凑近粥锅,翻滚的各种粥料黏成一体,就连咕嘟起来

加拉塔萨雷主帅再批穆帅:整个赛季都在哭泣,行为配不上执教水平

加拉塔萨雷主帅再批穆帅:整个赛季都在哭泣,行为配不上执教水平

Coinbase在德国扩展了哪八个新的加密货币?在交易平台上新增了八种加密货币

Coinbase在德国扩展了哪八个新的加密货币?在交易平台上新增了八种加密货币

到最后一刻还在打磨!总监对《艾尔登法环:黑夜君临》充满信心

到最后一刻还在打磨!总监对《艾尔登法环:黑夜君临》充满信心

苏群:尼克斯最多落后15分非20所以没逆转 得连赢3场&容错率太低

苏群:尼克斯最多落后15分非20所以没逆转 得连赢3场&容错率太低

泡泡玛特推出的Labubu在全球掀起热潮!同名Meme币LABUBU市值突破4000万美元

泡泡玛特推出的Labubu在全球掀起热潮!同名Meme币LABUBU市值突破4000万美元

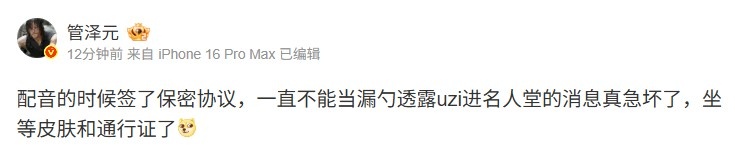

管泽元谈Uzi名人堂皮肤:配音签了保密协议 不能当漏勺真急坏了

管泽元谈Uzi名人堂皮肤:配音签了保密协议 不能当漏勺真急坏了

超级控卫!哈利伯顿本场15助攻0失误 而尼克斯全队17助攻17失误

超级控卫!哈利伯顿本场15助攻0失误 而尼克斯全队17助攻17失误

2025 全球数字货币交易所 TOP10 深度剖析,币安赫然在列前三

2025 全球数字货币交易所 TOP10 深度剖析,币安赫然在列前三

Sask看Uzi名人堂皮肤:皮肤基调肯定是金色,毕竟成绩都在RNG

Sask看Uzi名人堂皮肤:皮肤基调肯定是金色,毕竟成绩都在RNG

麦穗丰:我已被步行者圈粉 全能&高大前锋在现代篮球就是这么无解

麦穗丰:我已被步行者圈粉 全能&高大前锋在现代篮球就是这么无解