子稻子一捆捆都堆到了路边,利银发咧着干巴的嘴笑了,稻子是好稻子,粒粒饱满;天是好天,点雨没洒。这就三亩井丘田的稻子都干干爽爽地被割倒,稻草也好,根根能晒着铺床。银发子和老婆凤学两根扁担,一口气把稻捆挑到路边上来了。天是好天,就是太热。银发子想到了街上堂伯父卖的冰红水,要是这个时候,能来上一杯,那真是比神仙的命都胜几分。堂伯父是街上人,航运公司退休的,夏天在屋后门摆个杌子卖冰水。说是冰水,其实是井水

豆娘我考到师范学校的那年,有一晚被蚊子咬了九十九个红点,全在两个膝盖上。九十九个是细叔婆说的,估计也就是胡乱一说,她就那么一瞥,数也没数就啧啧啧的感叹。我数不清也懒得数那红点,觉得这没什么,我醒着的时候,咬我的蚊子多数被我打死了,我睡着了蚊子咬我我也不知道。我母亲很无奈,说,要是豆娘在就好。于是我念叨起豆娘。罗隐先生到利家的时候,渴得难受,对谁谁的尊公的尊婆,不对,至少是尊公的尊公的……尊婆,什么

乾隆十一年,在《新定九宫大成南北词宫谱》出现了《小桃红》的影子。如今那书原作在故宫,只有一部,影印的也弥足珍贵,不可多得。中国大地上被乡愁泡浚得酽如陈酿的《小桃红》是元朝的产物。哎呀,这样啊,难怪。远古传下来的音乐,至今举国三岁孩童能哼唱,也就《小桃红》了。先思其义。小桃红,咋的小了?语出元朝一个无名氏所撰《宜插小桃红》,那词儿如今也无踪迹,就是原词,未见得就说了小桃之小,是说佳人嘴如樱桃,还是有

下街尽头转角有剃头的,剃头的跟村里的不一样。脸盆放古色的架子上。洗面帕子很旧,灰暗得看不清上面的花纹,有洋碱的香气,并没有别人留下了的汗臭。老匠人驮着背给客人修脸、刮胡、扒耳屎,温热的水洗脸,一遍再一遍。村庄里来的赤脚汉子,满身的牛尿臊,把牛绳远远的系在马路对面的电线杆上,一屁股坐进可以旋转的椅子,痛快地呻吟一声,看得镶花边的镜子里那个蠢头蠢脑的男人跟自己一样破衣烂衫,就傻傻地咧着嘴笑了。这档口,

我故乡的中学校搞文艺,1966年就开始了。那时只是老师要排戏,之后到公社各大队去演。我四岁,记得一些戏份上的事。一张八仙桌旁围几个人,那几个人做吃东西的样子特滑稽。脸上抹锅灰的“磨刀人”唱“磨剪子嘞——镪菜刀——”,“李玉和”就“手举红灯四下看”。哇,举灯那个人真是太威武了。后来看了电影,觉得那晚举灯人跟电影里的简直一模一样。等我读初中的时候,恰好那两个人做了我的老师,“李玉和”教我数学,“磨刀人

赵本山上台戴一顶蔫檐的便帽,这是电影《青松岭》里钱广的范。我是很有些喜欢钱广这个人的。一个原因是他“坏”。一部电影里,就他一个“坏人”,如果没有他,所有的人都高大上了,那日子固然是好日子,但电影没法看哪,不信你让人家编剧试试,就说要把钱广写成好人,当然跟钱广好的人也一块好。那当然更是沿着社会主义道路奔前方了,挺好的事。人家编剧保准会摔笔的,写不下去呀。钱广的穿戴,就像坏人。那帽子!帽檐不挺,从来都

四处蛙唱俺爷打一辈子鼓,最润我心肺的是蛙鼓。其实那不是打鼓,是读书。俺半辈子听人读书,最爱听的还是青蛙读书。或者,青蛙那也不只是读书,更是歌唱。从南屏晚钟,高高的树上结槟榔,风中有朵雨做的云,月亮月亮你莫睡……一路唱来是蛙歌。农科所的汪柏林没有远行的时候说……草腥味飘进了蛙洞,蜇伏在蛙洞的蛙们睁开闭了一冬的眼,偷偷地窥视着洞外——那一片春光已在尽情泼洒。不等天黑,青蛙跳出来,聚集在新耕的水田。咕咕

喜哥比我小,写小说的徐红生首称其喜哥,大家也就一起嗬闹热。这就成了他圈子里的昵称。他当教育研究的业务干部,那时又兼个作协主席;白天像模像样跑得脚板不粘灰地忙官方的业务,晚上呢,摇身一变,跟烂笔头的哥儿们一起混,就是喝酒吹山海经,车子不开出来,便衣队也管不了。他好似戒酒好多次,估计也不曾是吃过啥醉酒的亏,就只是觉得自己血压、血脂、血糖跟自己的官位不相称。我每次都笑话他:这世界最容易的事是戒酒,想戒多

苏群:尼克斯最多落后15分非20所以没逆转 得连赢3场&容错率太低

苏群:尼克斯最多落后15分非20所以没逆转 得连赢3场&容错率太低

泡泡玛特推出的Labubu在全球掀起热潮!同名Meme币LABUBU市值突破4000万美元

泡泡玛特推出的Labubu在全球掀起热潮!同名Meme币LABUBU市值突破4000万美元

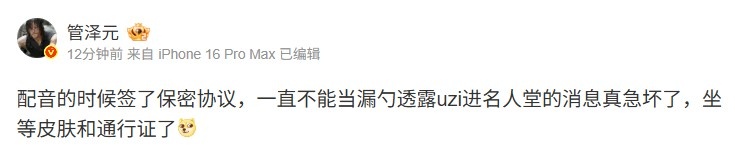

管泽元谈Uzi名人堂皮肤:配音签了保密协议 不能当漏勺真急坏了

管泽元谈Uzi名人堂皮肤:配音签了保密协议 不能当漏勺真急坏了

超级控卫!哈利伯顿本场15助攻0失误 而尼克斯全队17助攻17失误

超级控卫!哈利伯顿本场15助攻0失误 而尼克斯全队17助攻17失误

2025 全球数字货币交易所 TOP10 深度剖析,币安赫然在列前三

2025 全球数字货币交易所 TOP10 深度剖析,币安赫然在列前三

Sask看Uzi名人堂皮肤:皮肤基调肯定是金色,毕竟成绩都在RNG

Sask看Uzi名人堂皮肤:皮肤基调肯定是金色,毕竟成绩都在RNG

麦穗丰:我已被步行者圈粉 全能&高大前锋在现代篮球就是这么无解

麦穗丰:我已被步行者圈粉 全能&高大前锋在现代篮球就是这么无解

哪个平台交易数字货币最安全可靠 2025靠谱货币交易平台十大排名

哪个平台交易数字货币最安全可靠 2025靠谱货币交易平台十大排名

质疑左手?Doinb:杀人书这装备是最垃圾的 而且我的打法不适合出

质疑左手?Doinb:杀人书这装备是最垃圾的 而且我的打法不适合出

带伤出战!内史密斯9投5中砍下16分2抢断 正负值+20全场最高

带伤出战!内史密斯9投5中砍下16分2抢断 正负值+20全场最高