六七年的秋季,小妹上了育红班。反正家里也没人看她。上班把她带到学校,学学语录,做做游戏,放学一起回家。这时的形势还是很严峻,农场有军管控制,只是窝里斗,外面不一样了,派别斗争严重,有的地方已开始武斗了。治安也不好了。这一年的寒假,我带小妹去了齐齐哈尔车辆厂的老舅家。多年来只是通信。我去的目的中是想散散心,没想到从龙镇坐上火车开始就晚点,火车走走停停,本来应该早上就到的火车,一直延误到第二天半夜十二

我回到了学校。虽然工作还和以前一样,可心里有了阴影不可能像以前那么阳光了。后来陆陆续续地听说,我这次被拿下来,就是那些干部家属提出来的。他们一家好几个孩子都在家闲着,没有工作,而我这个就业子女却在学校教学,很生气,很不满。又找不出我什么错,就拿没转正,属临时工这个借口想把我弄下去。又听说,当晚,孙友和在造反派活动之前宣读了我的这封信,立刻引来了两派不同意见,一派认为不应拿下,一派认为非拿下不可。军

在旧权力机构中,修配厂的纪主任是部队下来的。这人吃苦耐劳,大公无私,人称“活雷锋”。革委全吸纳一名原有的干部,就是纪主任。孙友和也是革委会成员之一,还有家属李盛发的老婆。革委会成立后,各造反团名存实亡,都听从革委会的领导。我在家呆了一段时间,觉得拿工资在家呆着不合适,我就去了食堂帮忙。而刘老师则回北安他哥家,几个月也不回来。欧阳老师则去了机耕队帮着写点什么。这种情况没多久,灾难就降临到我头上。一天

在我们紧张热烈地搞运动时,全国形势急速变化。毛主席开始在北京接见红卫兵。最早是学校选代表进京,比较有序。我们的学习也有运动领导小组指挥,按步骤进行。九月初,已经是秋季开学的时候了,运动车学没有结束的迹象。上面又安排我们返回各自的农场继续提高。回到龙镇农场,我们都住在中心校的教室里。继续批判赵和汪两个人。他们俩分别各自住一个教室,由老师们值班看守。李指导员是部队转业下来,在学校主抓政治工作的。他是龙

六六年的年初开始,报纸上开始登一些学术性争论的文章,批判《海瑞罢官》、《三家村》,批判邓拓、吴晗、廖沫沙。那时年纪小,阅历浅,不懂这些文化深层次的东西,也不知道谁说得对,只是每天来报纸就看,什么都看,看完拉倒。这个时期的我比较开朗,工作热情高,教书也顺利,受到家长和学生的拥护。共青团组织青年每周学习两次,我负责学习之前教唱歌曲。不学习的几天晚上吃过饭无事,我会去学校备课、写教案。家离学校很近,几分

除了做衣服,就是做鞋了。北大荒的土是黑色的,油油的,十分肥沃。这里一马平川,没有石头。一下雨,土被水泡得就是黑乎乎的烂泥。这时出行最好就是水鞋。夏天还可以光脚,或穿塑料凉鞋。春秋两季冰冷,穿鞋就不行了。那时大人一般都穿水鞋或胶鞋,小孩子都穿自家做的布鞋。我打开了妈的针线包,里面有一本鞋样子,我找出不大不小的一双,拿出妈妈剩下的袼巴,拿一样就鞋,照样子做。先剪底,再剪帮,底剪好后,剪出白布条包好边,

第一个学期的期末考试,我班的平均成绩和欧阳老师的班级只差零点几分,欧阳老师吓了一跳。以后我再向他请教时,他就不大像从前那样,变得支支吾吾,不大痛快了。那时小,根本不懂什么原因,也没人给我指点,因为从小金兰老师就教育我们:三人行必有我师,要不耻下问。我还傻傻地一个劲儿地问,拿他像一个大哥哥,一位兄长,我知道的也毫无保留的告诉大家,毫无私心戒心。我的目标就是当一个合格的老师,优秀的老师,大家都喜欢的老

我提前返回农场。爸见我回来了,问我怎么没考?我说了我的打算,爸没说什么。没想到几年后,当初这个无知的决定竟然成就了我的事业。回到农场不久,我就去找了领导,提出要工作的要求。我说,会计、出纳、供销社、缝纫厂,这些活儿我都能胜任,我可以一边工作一边照顾家里。场部的领导人很好,说等上总场申请看看。农场当时是男孩子好就业,全部都在机耕队开拖拉机,而女孩子就业十分困难,多少年也不批一个。爸在修配厂给我找了个

寒假里,大妹说他们学校的老师问她:“你是不是有个姐姐在北安念书啊?”大妹说:“是啊!你怎么知道?”那位老师说,去北安听课,你姐的作文登在大黑板上,写得挺好!于是大妹跟我要作文本看,我给她了。想不到,半年后,大妹的作文突飞猛进,好几篇作文都被老师讲评,老师后面给的评语都很好。我的字写得不错,大妹又要我作业本,我给他了,一学期下来,大妹的字写得跟我差不多了。大妹聪明,有内秀,模仿能力极强。那时的大妹很

爸看座机三班倒。只要机器无故障,他就没什么事儿,上下班夹着书、报纸。如前半夜班,下午三四点走,半夜十二点多下班回家。食堂有夜班饭,吃完回家睡觉。早上都是孩子睡在己弄饭吃,睡到中午,躺够了,起来做点饭,吃完又去上班了。如果上后半夜班,在家晚上十点钟走,早上七点钟回来回来吃了孩子们弄的饭,就睡了。他睡够了会躺在被窝里看书,到晚上会做顿饭,吃完后,十点钟再上班去。他自觉时,我们都得踮起脚跟,屏住气不敢弄

八月末,爸对我说:“你奶来了,你上学吧。你是老大,先供你。你先供出来,好帮爸。”就这样,我又回到了学校。到学校,原来班级的同学见我回来了,都高兴极了。大家把我的行李搬到了教室,当时学生宿舍翻修,还没弄好。学生都睡在自己班级的教室里。我的行李没打开,睡在龙门农场的桂兰那里。第二天,教导处的曾主任把我叫了去,说我耽误半年的课,不能跟班上三年级,要到二年级重读。我说,我一定会把课补上。曾主任说不行。三年

五月初,自留地分下来了,家家都忙着种土豆。我和大妹也在家里削土豆栽子。爸的徒弟丁大哥来了,让我把土豆栽子和要种的东西准备好。第二天,他领着修配厂几个人,我领着大弟,和他们一起把自留地种完了。前面的自家的地,也是丁大哥帮着种的。记得有一次,座机坏了,发不了电,全场几天都是漆黑一片。家里都点个小煤油灯。一天晚上吃完了饭,收拾了一下。我把外屋门挂好就上炕给小妹喂饭了。大妹坐在屋里的炕洞前烧炕,突然一阵大

马车进了分场,我跳下车,往家走。没走多远,爸迎了过来,说:“你怎么才回来,电话前天晚上就打过去了。”我说:“没有车。”爸说:“寻思你能走着走呢!”我看了他一眼,真想说:我两天没吃东西了,还能走得动吗?又一想,算了。进了屋,见妈停在地上搭的木板上,大妹和两个弟弟都在,不见小妹,看来传言是真的。我顾不上去看妈,问:“小妹呢?”爸说:“家里这么乱,让老王家抱去照顾了。”我说:“抱回来!”于是,爸让大妹把

六二年的秋天,北安劳改分局机械厂后厕所北岗成立了前卫中学,北安地区所有的劳改农场的子女全部都集中到这里上学。教学楼是三层红砖楼房,楼房后面几排平房是教师办公室、校长室、总务室后勤等。紧靠楼房旁是一条宽道,直通最后面一排平房。那是食堂,左边是教师的小食堂,右边是学生的大食堂。大道的左面是两排学生宿舍,前面是女生宿舍,后面是男生宿舍。大道的右边也是一些平房,那是单身宿舍。教学楼前面是一条横道,横道前还

大弟弟的爸的长子,奶奶又特重男轻女,不知为什么,爸特不喜欢大弟。大弟的一举一动都不顺眼、都烦。总挑他的毛病,当妈的就袒护一些。妈常说:“这不是你儿子啊?这是我带来的吗?”直到最后一次,妈妈去了世。一年寒假,我上山拉木闲,那时拉木头的路越走越远。采伐队都伐到深山里了。早上走,晚上才能拉一爬犁木头到家。家家的人和和有哥哥的下了班都直接往山边去接自家的孩子。从山边到分场是一溜上坡。三分场就在这高坡上建的

上了中学,暑假回来,要是参加麦收。农场都是机械化作业,主要是种春小麦。八月份是收割春小麦的季节,每年的这个时候全场上下抢收总动员,就怕收不完,被早来的大雪盖到地里。收割机收割,汽车接粮马车就把一堆堆麦秸送到各家各户。拖拉机就把收过的地翻过来。太远地方的麦秸就点火烧了,不烧会影响翻地。除了机械人工用镰刀也割,监舍的犯人、杂工队的人、各单位的人员,还有家属、学生都投入到麦收大军之中。农场会杀猪,也分给

六一年秋天,我考上了中学。整个农场都没有中学,上中学要到德都县龙镇小屯的学校去上。有几个同学没考上,我和小沙、大海来以了龙镇中学。这是公办的农村中学,学生都来自附近各个农场,教师也都是正规的教师。跟老家的老师一样。有食堂没宿舍。这里的学生都是附近农村的走读生。突然来了我们这些农场的孩子,没办法解决住宿。白天我们上课,晚上就睡在教室拼的桌子上。早上再把行李罗在一堆。住了一个多月,学校把我们分在同班同

修配厂南面的山上有伐木队在伐木。他们只要粗壮的主干,其余的都不要。拉木头的汽车很多,在雪地里压出宽宽硬硬的雪道。分场很多人都上山去拉烧柴。在不捡粮的日子里,我也跟别人上山去拉木头。爸给我弄了一把手锯一把斧头。细看用斧头砍断。粗的用手锯锯下来。每天把爬犁放好后,就要找木头,找那些直溜的,干一点儿的放在一堆儿,约摸够了,再装爬犁。爬犁要装的紧,捆得紧,不然上坡下坡会松散。重装就费时间了,再说谁等你呀!

六0年,大弟八岁,妈让大弟上了学。就是沙会计的老婆宋老师教的。那时我当大队长,什么好事儿都是我,大妹是隋老师教,书念得也很好。这个弟弟上学没几天,宋老师就天天找我来告状,不是这不好,就是那不好的,说两具姐姐都这么好,你这个弟弟怎么这样!我回家就告诉妈,妈也管他,还是不行。宋老师说,上课时他在下面一套一套的,叫他起来说,他就在那一声不响,什么也不会。上学两个月了,一天晚上,爸一时高兴,拿出书来老弟弟

刚到这里,这里还没有学校,爸给我打了个行李找了个伴儿,坐着马车到龙镇去上学。龙镇场部有所中心小学,学生也不太多,校长姓苏,又高又黑。他把我安排在场部食堂旁一个宿舍里,这里大大小小住了六个女生——有一对是姐俩。教我的黄老师,是湖南人,国民党时期名牌大学毕业,解放后,被判了很重的刑,在北大荒改造,期间他始终不服,一直上诉上诉,最后无罪释放,被分配在中心小学当老师,也是不准回原籍。他的湖南话,同学都听不

小学二年级作文10篇(精华)

小学二年级作文10篇(精华)

燕云十六声卧星岩不落灯如何做-燕云十六声卧星岩不落灯的做法

燕云十六声卧星岩不落灯如何做-燕云十六声卧星岩不落灯的做法

销售工作的阶段性心得体会5篇

销售工作的阶段性心得体会5篇

小红书网页版入口导航大全-小红书网页版多端入口快捷直达

小红书网页版入口导航大全-小红书网页版多端入口快捷直达

SafariPDF在线预览空白如何解决-SafariPDF在线预览空白的处理办法

SafariPDF在线预览空白如何解决-SafariPDF在线预览空白的处理办法

【优选】二年级作文

【优选】二年级作文

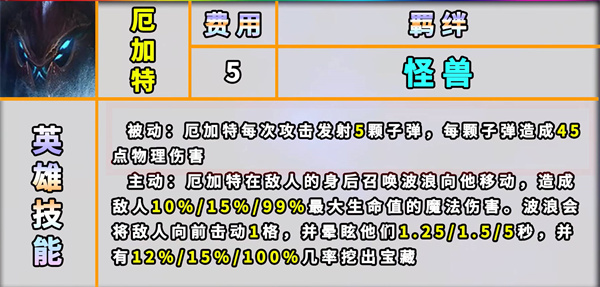

云顶之弈s8厄加特技能羁绊一览

云顶之弈s8厄加特技能羁绊一览

五年级的作文5篇(经典)

五年级的作文5篇(经典)

他趣如何关闭位置信息-他趣位置关闭方法

他趣如何关闭位置信息-他趣位置关闭方法

父亲节六年级作文5篇

父亲节六年级作文5篇