从乌沁吐鲁回来后,就开始打场了,现在我们开始使用机器打场,打得又快又干净。再也不用我们跟驴似拉着石磙子转圈了。那年秋天粮食大丰收,场院里到处都是粮食,我们这回不愁没吃的了。有一天下午,我们正在场院里打谷子,就见队长笑嘻嘻地冲我们喊:“大伙都进屋里来,有好事告诉你们。”我们心理话:“有啥好事,无非又是要大会战了!”也难怪我们那么想,自从来到乡下,除了干活找我们开会以外,也的确没有什么好事找过我们。那

1977年的秋天,我们下乡来到农村两整年了。此时的我们已经没有了一丁点城市青年的模样,变成了彻头彻尾的老农。我们不再穿喇叭裤和紧身小褂,和村里的姑娘一样,穿又大又肥的宽裆裤。冬天穿开花棉袄;棉裤腰都到胸口窝;放羊放牛的羊倌牛倌们,冬天都穿着大棉鞋,或者是毡子做的鞋;头上戴着有毛的棉帽子,外边还穿着绿色羊皮大衣。我们连走路的姿势都跟村里人一样了,不再把手插进裤兜里,而是把手插进衣服袖里抄着手,低着头

我们下乡的第二年种地的时候,有一天,我们正在地里打磙子。打磙子就是把刚种完的地用鸡蛋型的石头(农民叫它磙子,椭圆形石头做的)夯实,土话叫打滚子,也叫压磙子。通常都是一个毛驴拉着两个石磙子顺着垅沟往前走,后边跟着个人赶着毛驴。可那时候地多驴少,而种完的地又不能耽搁,必须尽快压磙子,没办法就把人当驴使唤,用人来打滚子。这还不说,种地忙不过来的时候,人拉犁杖种地也是常有的事。那时候我们啥活都干,拉犁杖种

栽树回来,我们原以为能歇歇,可没过两天就下雨了,这下可真就应了那句“人忙天不忙,早晚有一场”的老话。每年都是春耕,今年可好,都快到五月节了,才下雨,简直成了夏耕。但不管怎么说,总算能种地了。这下可把人们忙坏啦!男女老少,大人小孩,全出动了,连学校的学生都放假了,啥都没有种地重要。开始用耕牛种,最后听说公社要给我们派铁牛来种地。我们盼星星盼月亮似得盼呢!终于有一天早晨,我们听着响动了,出去一看,长的

头一年的秋天,公社和矿上联合给我们盖了新房了,同时还建了厕所和一个篮球场地,从此我结束了在“露天厕所”解手的历史。好像两个问号似得篮球架子立在那篮球场上,成了我们每天傍晚都离不开的地方,离不开那球架子的还有牛和驴等牲畜,他们会靠在那根粗柱子上蹭来蹭去,牵着打着都不走。当地社员也会把拉车的马和驴栓在那根柱子上,简直成了老爷家门前的拴马桩。我们每天都是驴粪和马粪的清扫工。在那年正月天下了一场大雪,预示

1977年春节刚过,我们来到煤矿二井,往火车站的站台运煤,开始头几天,用大马车,我们跟车装卸。我还记得,大伙装车都跟抢钱似得,恐怕没有自己那份,没有自己那份可不行;看着车装满了还争着跟车去卸。为了一车补助一毛钱,男知青赶车使劲跑,跑的啥样别说,最后把车厢板都跑丢了愣是不知道。多亏补助一角钱,要是补助一元钱就得把马累死,我们浑身上下都是黑的,一个个就跟小鬼似的。此时我插嘴说:“矿山有澡堂子,洗呗!”

收完秋,地里的粮食都进场院以后,公社会召开庆祝大会。而我们青年点也要庆祝,那就是会餐。那是我们来乡下的第二个秋天,这次会餐我们杀自己养的肥猪和羊,并且自己动手,仿着村子里女人的模样灌猪肠子,熟了之后也用手拿着很长一块用嘴咬着吃,虽然那种吃法看着有点粗俗甚至野蛮,但大伙都愿意那么吃。要说手抓血肠野蛮的话,那吃手扒羊肉就更野蛮。就是把羊杀死收拾干净后,把整只羊放在大铁锅里,加入鲜姜、大料、花椒等调料,

1976年毛主席逝世后不久,从广播里传出了打倒“四人帮”的消息。刚听到的时候,我们都不敢相信自己的耳朵,生怕听错了。还是后来听了李书记的报告我们才相信了。其实李书记也大字不识几个,也就是开会的时候装装样子,念念报纸啥的,平时跟大伙说话也是粗声大气的,只是与大老粗出身的队长相比要文明一些,至少不会在我们女知青面前说粗话,更不会骂娘。不像队长,动不动就骂娘。那天李书记刚念完文件,说让大家发言讨论讨论,

在毛主席逝世后不久,震天动地的秋收大会战就打响了。当时我们也知道,虽然毛主席逝世了,可党中央还在,太阳也还会照样出来,我们还要继续生活。我们那时候说的最多的话就是:化悲痛为力量,继承毛主席的遗志,把社会主义建设推向前进,将无产阶级革命进行到底。具体到每个人的实际行动就更简单了,那就是苦干、实干加巧干;出大力,流大汗,轻伤不下火线。我跟你说,那时候我们割地真都跟玩命似得,谁有个小病小灾啥的,都不在乎

转眼间1976年的秋天就要到了。也是从那年开始,我们青年点有了自己经营管理的试验田,我们种的粮食品种多着呢!我记得有:高粱、玉米、黄豆、谷子,还有小杂粮,像什么豇豆、小豆、黏黍子,也就是包豆包用的。真可以说是应有尽有,俨然就是一个生产小队。说到生产队,要种地就离不开种地拉车的牲畜,像什么马驴牛啥的,不然就啥也干不了。饲养员是大队派给我们的,据说跟张队长是同一个村的。姓牛,当时六十多岁。饲养牲口是把

刚打完羊毛没几天,我又被领导安排到厨房做饭去了,搭档也由原来的卢秀荣换成了孙桂枝。要离开那些羊了,那天早晨我比往常起的还早,我要和它们告个别呀!我刚走进羊圈,那些羊就好像通人气知道我要离开它们似得,一个劲冲我“咩咩”地叫唤,有好几个还围上来,用羊头亲昵地往我身上蹭。我跟你说,与它们朝夕相处八个多月,我和那些羊都有感情了,有时我甚至对别人说:“那羊比人都强,都懂知恩图报。”卢秀荣看着我伤心的样子,就

难熬漫长的冬天终于过去了,一转眼春暖花开,我们放羊的羊倌也迎来了一年之中的黄金时节。此时小羊们也都长大了,而大羊也不在这个季节里生小羊。漫山遍野,蒿草多高,每天羊都吃得饱饱的,然后趴在那美美地享受着大自然带给它们的快乐。我现在告诉你,当时我们放的是我们青年点养的羊,并不是给生产队放羊。当然人家后梅林皋生产队也养羊,放羊的羊倌是一个将近五十岁的半大老头。有时候两帮羊群会赶到一个山头上吃草,那半大老头

对于上山放羊,有的人就说了,那有什么难的呢?不就是羊倌吗,又不是人官;再说,羊自己有腿有脚,也不用人背着抱着,赶到山上一撒就行了呗。其实我跟你说,说这话的人那是他不知道放羊的苦,有的时候还真得抱着羊放。说到这里,她发现我睁大眼睛看她。就问我:“咋地呀?你还不信吗?”我使劲点了点头,随后反问她:“难道你们还真抱着羊放吗?”这时我看她笑了,用手指着我说:“看来你也不懂,别看你是从农村长大的,我问你,小

秋去冬来,我们迎来了在农村最难敖的日子。冷,是我们这些冬天在温室里长大的男女知青们的又一种痛苦折磨。我们有时候后半夜冻醒了,就会两三个人一个被窝里睡,那种感觉,就连现在想起来都感到十分温暖,真的是比亲姐妹还亲呀!那种亲情让我一辈子都不会忘。可要说到让我们女的放羊,有的人就会问:“闲着那些男知青不放羊,非得让大姑娘放羊吗?那时候女知青放羊是最普遍的,男劳力要干的活我们女的更干不了。虽然毛主席说“时代

我和我爱人约见许丽,当我让她讲述知青生活的时候,她第一句话就说:“我们下乡那个破地方实在太穷,我们当时也太苦太累。”紧接着他说了几件与她自己有关的苦、累以及有趣的事,她看着我说:“不知刘国英跟你说了没有,我们住的那房子是人字架的,四处透风,那真是外面刮大风,屋里刮旋风;要是下雨,外边大下,屋里小下;外面不下,屋里还下。”这时我假装听不懂,插嘴问她:“外边都不下了,屋里咋还下?”她也装着不懂,笑着说

当了一个星期厨师,我除了感到做饭很辛苦以外,再就是反感。当轮到我上山干活的那天早晨,我就好像出了笼子的小鸟一样,撒着欢抖开翅膀往山上跑。开工干活了,工作简单枯燥而乏味。就是每个人胸前带着个类似做饭扎着的围裙的一样的东西,不同的是这个围裙是双层的,在胸前有一个兜囊,把摘下来的棉花放在里面。每个人的胸前都鼓鼓的,当时让我首先想到像个袋鼠,又像是笨重可爱的南极企鹅,走起路来一摇三摆,难看得很。弯腰成直角

山沟里天黑的早,刚才看着太阳还挺高,可它一骨碌就下山了。黑天后的乡下那真叫是黑,屋子里闭了电灯以后,啥都看不着。不象我们原来在家的时候,公家的电灯黑天也亮着,现在人家社员天刚黑天就睡觉了,整个营子都漆黑一片。可我们不睡觉,都很晚了,还灯明瓦亮的。有的人可能就问了,黑天就睡觉吧,还点灯熬油的干啥呀?我跟你说,那时候可不是现在你想睡就睡,当时晚上忙得很,开会学习、安排生产、写心得笔记,排练文艺节目,事

七月二十八日,是我们终生都难忘的日子。记得那天早晨,我们七十多个工人子女,按时到达指定地点集合,准备坐车出发。等我到地方一看,就见矿山俱乐部门前到处都是人,真可以说是人山人海。有哭的,也有笑的,啥模样的人都有。不一会,大广播喇叭响上了,“东方红,太阳升,中国出了个毛泽东”。那时候《东方红》歌曲每天必唱,然后才是矿山广播员开始广播:“大家都注意了,下面请矿山领导给大伙讲话”随后听见从广播喇叭里冒出一

二十年以后,我作为煤矿矿灯修理工,去给地处内蒙边界的一个煤矿做充电指导,中间正好路过北塔子乡,就顺便看了杏儿。那天我看到她时都不敢认了,好像她是我姐,甚至都跟我妈的年龄差不多。杏儿的命真是苦啊!公社革委会解散后,她男人被赶回了家,干上了耍钱的勾当。把家里值钱的东西,该买得都卖了,里里外外让他折腾个精光。最后人还变成了精神病,疯疯癫癫的。我去那天,看他蹲在墙角,呆呆傻傻的,在他身旁放着几本稀烂稀烂小

四十多年前,当我还是个十五六岁的黄毛丫头的时候,就已经上矿山下属的一个叫“副业队”地方干临时工了。那时候,我就像个刚长全了翅膀的小燕子一样,在劳动工地上飞来飞去的。装卸火车、往火车站运煤、挖土方,啥活累我们干啥。我们那时候干活都没深拉浅、不管不顾的,常常不知天高地厚地去拿超出自己体重的东西,一点不知道找尖蹭滑,珍惜自己就更不会了。队长是个五十多岁的坏老头,他欺负我岁数小,干活总是鸡蛋里挑骨头,在我

又差一步!阿森纳领先第三5分大概率三连亚 上次英超夺冠是21年前

又差一步!阿森纳领先第三5分大概率三连亚 上次英超夺冠是21年前

比特币霸权下山寨币凋零,币圈投资者自保策略揭秘(比特币争论)

比特币霸权下山寨币凋零,币圈投资者自保策略揭秘(比特币争论)

罗林斯运球8秒未过半场&不服气 与沃克双双吃T 里弗斯满脸难看

罗林斯运球8秒未过半场&不服气 与沃克双双吃T 里弗斯满脸难看

加密货币交易者的5种退场策略(加密货币 交易)

加密货币交易者的5种退场策略(加密货币 交易)

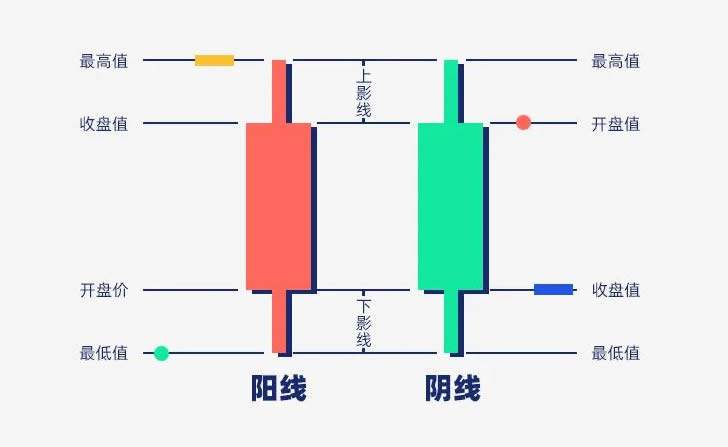

币圈订单簿是什么

币圈订单簿是什么

币圈寻找百倍币的七大基本黄金策略(ceg百倍币)

币圈寻找百倍币的七大基本黄金策略(ceg百倍币)

5首发打满下半场!雷迪克:末节问过队员们要不要换人 有暂停的

5首发打满下半场!雷迪克:末节问过队员们要不要换人 有暂停的

“魔术师”斯洛特战术打通关,利物浦在英超横着走!

“魔术师”斯洛特战术打通关,利物浦在英超横着走!

币圈技术分析教学:支撑压力位、关键价格与撑压交易策略(币圈技术面投资21讲)

币圈技术分析教学:支撑压力位、关键价格与撑压交易策略(币圈技术面投资21讲)

挨一闷棍!字母哥奋起补扣得手 但头部被打中&没有吹罚

挨一闷棍!字母哥奋起补扣得手 但头部被打中&没有吹罚